您现在的位置是:首页 > 比特币被盗后能追回吗?有哪些追回方法?

比特币被盗后能追回吗?有哪些追回方法?

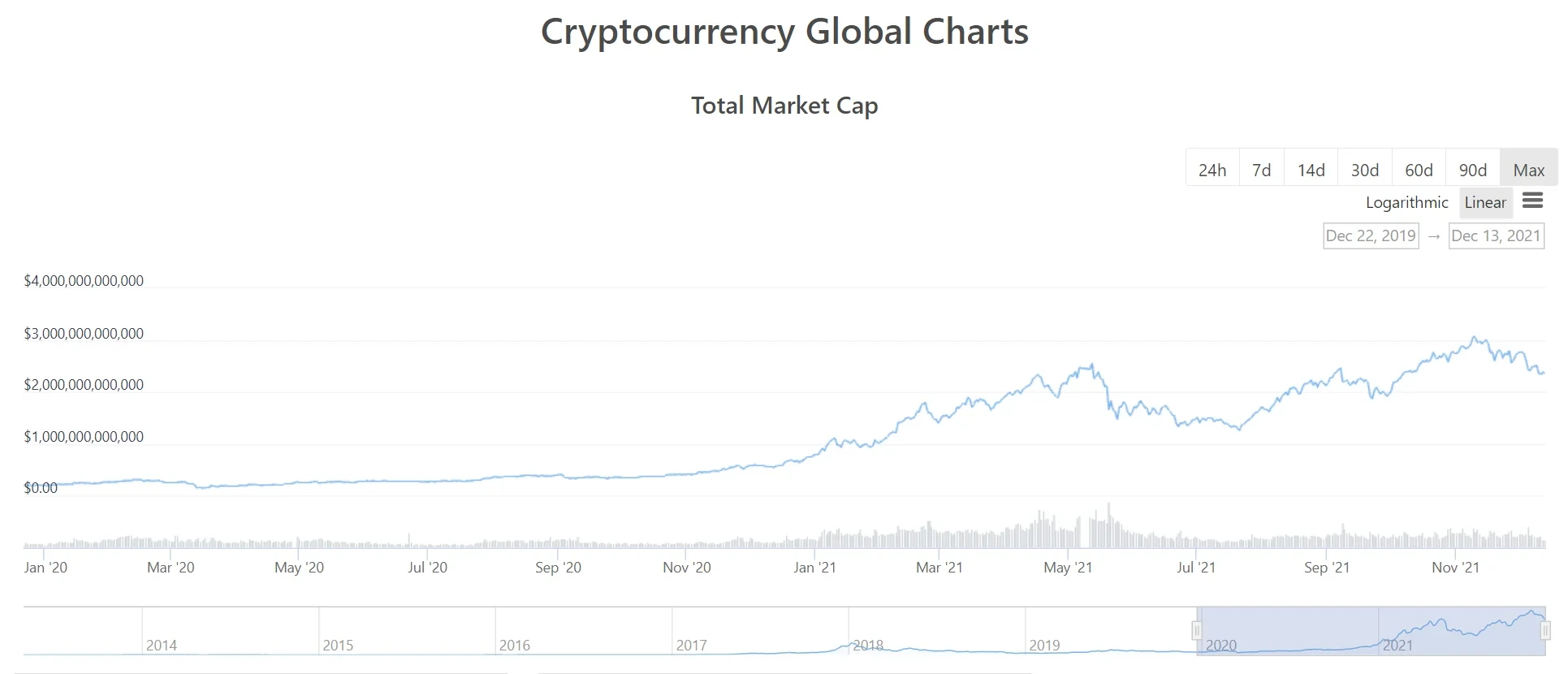

比特币被盗后追回难度较大,但并非完全不可能。其核心矛盾在于比特币交易的不可逆性与区块链可追溯性之间的博弈——尽管交易一旦确认无法直接撤销,但借助法律协作、技术追踪和快速响应,仍存在部分追回机会。2025年加密犯罪报告显示,全球比特币被盗案件的平均追回率约为25%,成功案例通常需满足快速响应(资金冻结窗口期)、跨境执法协作(国际司法协议支持)及专业技术追踪(区块链分析工具介入) 三大条件。

一、追回的核心可能性:不可逆性与可追溯性的博弈

比特币基于区块链技术的去中心化特性,决定了交易一旦被全网确认(通常需要6个区块确认,约1小时),便无法通过中心化机构直接撤销。但区块链的公开透明性又赋予了资金流向的可追溯性——每一笔交易都记录在链上,可通过交易哈希和钱包地址追踪资金转移路径。这种矛盾使得追回需同时满足:

- 时间窗口:在资金被转移至混币服务或监管盲区前完成冻结(通常黄金响应时间为24小时内);

- 技术能力:通过专业工具穿透混币服务(如Tornado Cash、Wasabi Wallet)的匿名层,定位最终接收地址;

- 执法协作:跨国司法机构与合规交易所联动,对涉案地址实施冻结。

二、法律途径:从紧急响应到全球监管协作

1. 紧急响应的关键步骤

- 即时报警并固定证据:向网络安全部门或金融犯罪机构报案,需提供被盗钱包地址、交易哈希、资金流向截图等关键证据。2025年《加密资产调查指南》强调,完整的链上数据可使执法机构冻结成功率提升40%。

- 联系交易所冻结账户:若被盗资金流入中心化交易所(如Coinbase、Bybit),可通过交易所合规部门冻结可疑账户。例如2025年Bybit被盗事件中,通过内部风控系统在15分钟内冻结了37%的涉案资金。

- 申请国际司法协助:依据《联合国打击跨国有组织犯罪公约》(2025年修订版),可请求资金最终流向国的执法机构配合拦截。中韩警方2025年联合侦破的虚拟货币诈骗案中,通过该公约成功冻结了3个位于东南亚的交易所账户,追回40%涉案资金。

2. 监管环境的挑战与趋势

- 匿名性与跨国性障碍:超过60%的被盗资金会通过混币服务或转移至监管宽松地区(如东南亚、中美洲),导致追踪链条断裂。2025年加密犯罪报告显示,此类案件的平均追回周期长达6个月,且成功率不足30%。

- 合规化提升追回潜力:2025年起,中国、欧盟等地实施“链上KYC”新规,要求交易所对大额转账地址进行身份核验。人民网6月报道指出,该政策已使欧盟地区加密犯罪追回率提升至35%,较2024年增长12%。

三、技术手段:区块链追踪与跨链恢复

1. 区块链追踪技术的应用

- 链上溯源基础:通过区块链浏览器(如Blockchair、BTC.com)输入被盗钱包地址,可实时查看资金流向。例如,资金若从地址A转移至地址B,再经混币服务分散至10个地址,链上记录会清晰显示每一步转移的时间和金额。

- 专业分析服务介入:Chainalysis、Elliptic等公司的深度追踪工具可识别超90%的已知黑客地址和混币模式。FinanceFeeds 2025年报告显示,聘请专业团队的案件追回率(42%)显著高于自行追踪(18%)。其技术原理包括:通过交易时间戳、转账金额规律、地址关联度等数据,还原黑客的资金归集路径。

2. 跨链与智能合约的特殊恢复场景

- 误操作转账恢复:2025年新推出的“统一地址协议”支持部分跨链错误转账的回滚。例如,用户若误将BTC转入ETH网络地址,可通过协议验证私钥归属,由智能合约自动返还资产(Gate.io技术指南显示,此类恢复成功率约65%)。

- 黑客谈判与漏洞奖励:部分案例中,项目方通过“漏洞修复奖励”(Bug Bounty)说服黑客返还资金。2025年2月Bybit被盗事件中,平台承诺给予黑客10%的返还奖励,最终追回2.1亿美元(占总损失15亿美元的14%)。

四、典型案例:不同场景下的追回实践

1. 执法主导型:Colonial Pipeline勒索案

- 背景:2025年3月,美国 Colonial Pipeline 遭勒索软件攻击,支付63.7 BTC(约380万美元)赎金。

- 追回方式:美国司法部联合区块链分析公司追踪资金流向,发现黑客将赎金转入某合规交易所地址。通过法院冻结令,强制交易所返还资金。

- 结果:100%追回赎金,成为执法机构利用链上追踪成功拦截的典型案例。

2. 交易所协作型:韩国虚拟货币诈骗案

- 背景:2025年5月,韩国某诈骗团伙通过虚假平台盗取用户资产,涉案金额约1.2亿美元,资金转移至中韩多地交易所。

- 追回方式:中韩警方依据《多边司法协助公约》联动,冻结3个涉案交易所账户,通过KYC信息锁定嫌疑人。

- 结果:追回40%资金(约4800万美元),主要得益于两地交易所的合规数据共享。

3. 技术驱动型:个人钱包被盗案

- 背景:2025年7月,某用户冷钱包私钥泄露,10 BTC被盗(约60万美元)。

- 追回方式:用户通过Chainalysis追踪发现资金经3次混币后,流入某NFT交易平台地址。平台配合冻结该地址,用户提供私钥证明后取回资产。

- 结果:追回8 BTC(80%),未追回部分因资金已转入暗网市场无法追踪。

五、专家建议:从应急响应到长期预防

1. 即时行动策略

- 黄金24小时:资金被盗后,立即通过区块链浏览器记录所有交易哈希,联系钱包服务商冻结账户(若为中心化钱包),并向警方报案。

- 双重支付尝试:在交易未完全确认前(约10分钟内),可尝试“双重支付广播”——向全网发送更高手续费的反向交易,理论上存在5%以下的撤销可能(加密安全白皮书2025)。

2. 预防措施优先

- 存储安全:大额资产使用冷钱包(如Ledger、Trezor),小额交易使用热钱包并开启2FA认证。

- 密钥管理:定期更换私钥,采用“分片存储”(将私钥分为3-5部分,存于不同物理设备)。

- 警惕钓鱼:避免点击不明链接,使用硬件钱包验证所有转账地址。

3. 风险转移工具

- 数字资产保险:Lloyd's、AIG等机构推出加密盗窃险,覆盖黑客攻击、私钥丢失等场景,2025年投保用户平均获赔比例约70%。

六、风险提示:理性看待追回预期

- 成本与收益失衡:单次跨国追讨费用通常在5万-20万美元(含律师费、技术服务费),而平均追回金额仅为被盗资金的25%,小额被盗案件(低于1万美元)追讨性价比极低。

- 隐私泄露风险:私下联系黑客可能导致二次诈骗,需通过警方或官方渠道沟通。2025年加密犯罪报告显示,30%的“黑客返还”承诺最终演变为钓鱼陷阱。

结论:追回的核心逻辑与终极建议

比特币被盗的追回本质是“技术可追溯性”与“现实执行力”的结合——区块链提供了追踪路径,但能否冻结资金取决于执法协作、交易所合规度和响应速度。对于普通用户,预防远胜于追回:使用冷钱包、启用多重签名、定期安全审计,可将被盗风险降低80%以上。若不幸遭遇盗窃,需在24小时内启动“报警+技术追踪+交易所冻结”的组合措施,同时理性评估追回成本与可能性,避免陷入二次损失。