灰度比特币信托转型ETF的战略动因与行业影响分析

灰度投资公司近期向美国证券交易委员会(SEC)提交文件,计划将其比特币信托(GBTC)转换为交易所交易基金(ETF),此举标志着其在数字资产管理模式上的重大战略调整。当前比特币市场处于震荡状态,价格徘徊于57,000美元附近,尚未突破关键阻力位。与此同时,外围市场动态频繁,包括CME推出微型比特币期货合约及加拿大已成功运行比特币ETF,这些因素共同构成了灰度转型的宏观背景。

灰度机构发展与信托产品演变

灰度(Grayscale)成立于2013年,是数字资产管理领域的先驱机构。其推出的比特币投资信托基金(GBTC)首次以证券化形式为投资者提供了无需直接持有加密资产即可参与市场的通道。这一创新模式不仅降低了传统投资者进入加密市场的门槛,也推动了合规框架下的透明化运作。作为首家在美国推出公开交易比特币基金的公司,灰度成功将GBTC转换为SEC报告公司,确立了在监管合规、信息披露和市场结构方面的行业标杆地位。

分阶段解析发展历程

灰度的发展可划分为三个关键阶段:

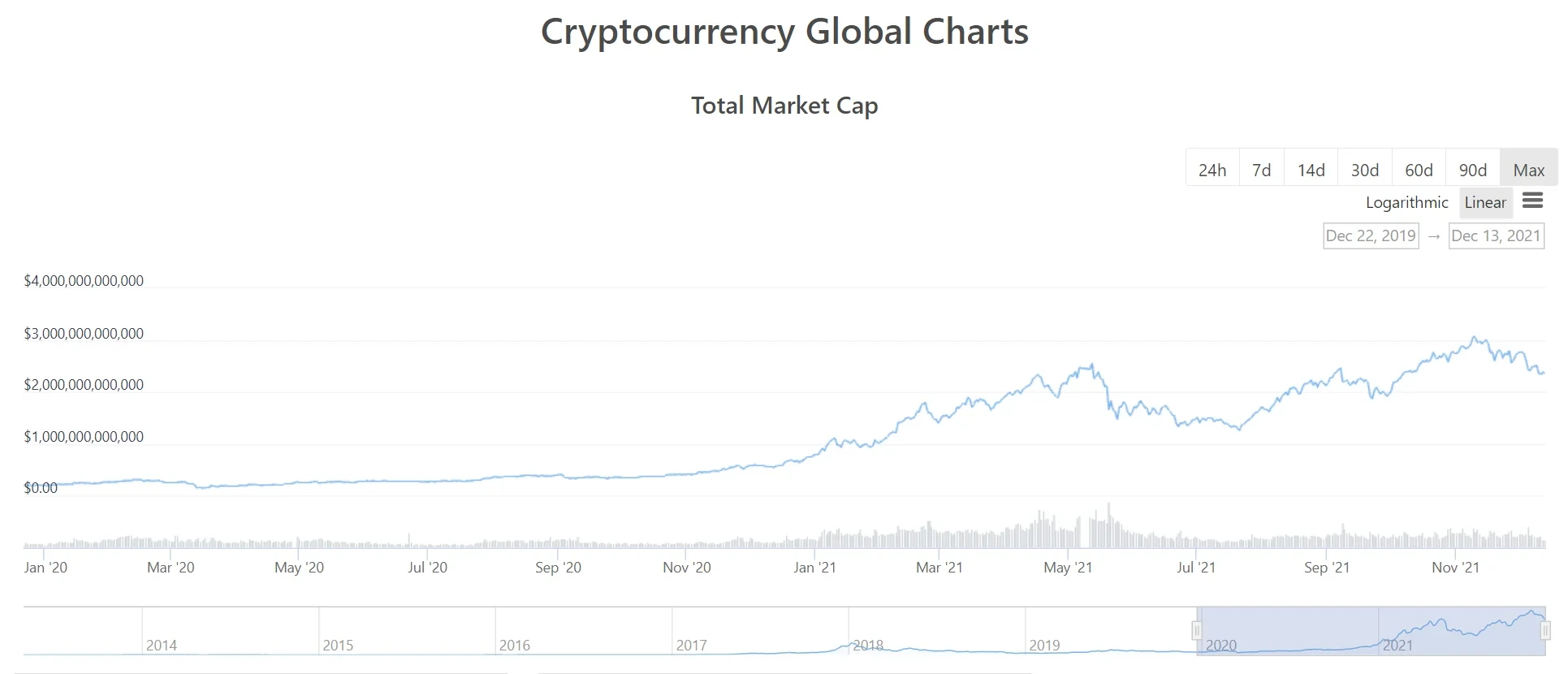

- 探索期(2013–2016年):该阶段以单一产品GBTC为核心,2014年确立不可赎回机制,并于2015年实现OTC市场挂牌,初步打通一二级市场流通路径,资产管理规模增长至7亿美元。

- 发展期(2017–2019年):产品线扩展至10个数字资产类别,涵盖主流加密货币如以太坊、莱特币等,资产规模增至33亿美元,逐步构建多元化投资组合。

- 上升期(2020年至今):随着比特币及以太坊信托纳入SEC报告体系,锁定期由12个月缩短至6个月,资金流入加速,管理资产规模突破450亿美元,成为全球最大的加密资产信托管理平台。

当前信托产品矩阵与资产管理规模

截至最新数据,灰度已发行13支单一资产信托及1支复合型基金,覆盖主流数字资产,总资产管理规模达458.56亿美元。

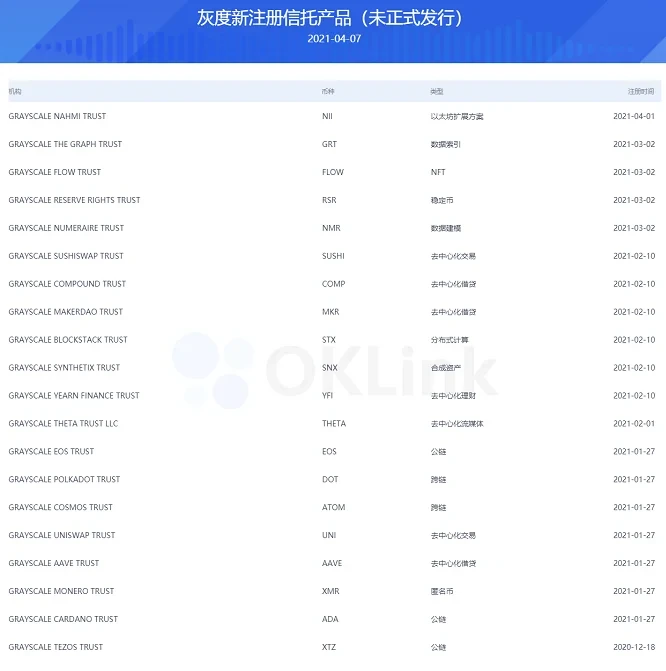

此外,尚有20个已注册但尚未正式上线的信托产品,预示未来将进一步拓展产品多样性。

尽管当前部分产品如GBTC出现负溢价现象,反映出流动性机制的局限性,但其整体市场影响力与机构认可度仍居行业首位。

比特币信托运作机制深度解析

认购机制:现金与实物出资流程

灰度比特币信托(GBTC)采用一级市场认购与二级市场交易并行的结构,为投资者提供两种主要认购方式:现金出资和实物出资。在现金出资模式下,投资者将资金交付灰度,由其授权经纪人在现货市场买入等值比特币,并通过冷存储方式进行托管,随后向投资者发行相应份额的GBTC。而在实物出资模式中,投资者直接提交比特币至灰度指定托管机构,灰度则据此发行等量GBTC份额。这两种机制均确保了资产端与基金份额的严格对应,同时为不同类型的投资者提供了灵活的参与路径。

赎回机制缺失与封闭期演变

当前灰度比特币信托并不具备赎回机制,这一设计自2014年10月起生效。缺乏赎回功能意味着投资者无法将GBTC份额回兑为底层比特币或现金,只能依赖二级市场进行退出。此外,该信托曾经历封闭期调整——2020年1月前,一级市场认购份额需锁定12个月方可转让,此后缩短至6个月,提升了流动性表现。然而,相较于传统ETF可实时申购赎回的特性,GBTC的封闭性仍构成套利机制受限的核心障碍。

管理费率对比与市场竞争力分析

灰度对GBTC收取年化2%的管理费率,相较部分新兴数字资产基金及潜在ETF产品而言偏高。以加拿大已获批的比特币ETF为例,其管理费率普遍介于0.4%-1%区间,显著降低了投资成本。尽管GBTC凭借先发优势和合规透明度一度占据主导地位,但随着费率结构劣势显现以及流动性不足问题加剧,其市场吸引力正面临挑战。

负溢价现象的数据化解读

近年来,GBTC在二级市场的交易价格持续低于其净资产净值(NAV),形成“负溢价”现象。数据显示,2025年3月24日,GBTC折价率一度达到-14.34%,反映出市场对其流动性风险、套利机制缺失及费率结构的负面评估。该现象本质上源于信托结构限制导致供需失衡,尤其在市场波动加剧时,投资者更倾向于抛售GBTC以规避锁定期内的价格不确定性,从而进一步压低市价。

转型ETF的战略动因分析

监管环境变迁:从2016年撤回申请到当前政策窗口

灰度早在2016年便首次向美国证券交易委员会(SEC)提交比特币ETF申请,但随后基于对监管环境的判断而主动撤回。彼时,数字资产市场尚处于早期阶段,合规基础设施和监管框架均不完善。然而,近年来全球主要金融监管机构逐步加强对数字资产的制度建设,尤其在加拿大等地区已实现比特币ETF落地。这一趋势为美国监管层提供了可参考的实践样本,也促使灰度重新评估其产品结构与监管适配性。

套利机制缺陷导致的市场竞争力下滑

灰度比特币信托(GBTC)缺乏有效的赎回机制,且存在六个月锁定期限制,严重削弱了其套利能力。传统ETF通过做市商实时创建与赎回份额维持价格与净值趋近,而GBTC的封闭式结构导致二级市场价格长期偏离资产净值,出现显著负溢价。这种结构性缺陷使GBTC在流动性、定价效率等方面落后于潜在ETF产品,影响投资者信心。

费率结构与流动性对比的劣势凸显

GBTC目前收取2%的年化管理费,相较部分拟议中的比特币ETF(费率低至0.4%)明显偏高。此外,GBTC仅对合格投资者开放,最低投资门槛达5万美元,而ETF通常无资质限制,便于更广泛投资者参与。流动性方面,ETF支持日内交易与即时结算,而GBTC受限于锁定期与非赎回机制,难以满足高频交易需求。

加拿大ETF案例引发的监管预期变化

2021年加拿大批准首只比特币ETF后,其资产管理规模迅速突破十亿美元,验证了该产品模式的市场需求与监管可行性。这一成功案例增强了市场对美国SEC审批态度转变的预期,也为灰度重启ETF申请提供了现实依据。灰度此次转型不仅是应对竞争压力的策略调整,更是顺应监管演进与市场发展趋势的必然选择。

行业格局重塑的多维影响

对灰度自身业务模式的冲击

灰度将其比特币信托(GBTC)转型为ETF,标志着其核心业务模式的重大调整。当前的GBTC依赖封闭式结构和高准入门槛,通过锁定投资者资金六个月来维持供需平衡,但这一机制在流动性紧缩时易引发负溢价问题。而ETF的开放式结构允许实时申购赎回,极大削弱了灰度对份额供给的控制力。此外,ETF通常采用更低的管理费率(如0.4%-1%),相较灰度现行2%的费率形成明显竞争压力。若SEC批准该申请,灰度将面临从“垄断型资产管理者”向“市场化产品提供者”的角色转变,其品牌优势虽仍存,但盈利模式与市场策略必须重构。

数字资产投资市场从垄断到竞争的转变

灰度长期占据数字资产投资市场的主导地位,其GBTC作为唯一可合规参与比特币投资的工具,在早期构建了事实上的市场壁垒。然而,ETF的引入将打破这一垄断格局。一旦SEC放行,多家机构提交的比特币ETF申请有望同步获批,形成多元竞争局面。例如,BlackRock、ARK等传统金融巨头已递交相关方案,其资本实力与渠道资源或将分流灰度市场份额。这种由监管推动的开放性变革,不仅加速行业专业化进程,也促使产品设计、费率结构与流动性机制进入全面优化阶段。

投资者准入门槛降低带来的生态扩容

ETF的推出将显著降低数字资产投资的准入门槛。GBTC要求最低5万美元起投且仅限合格投资者,而ETF可通过普通证券账户交易,无资质与金额限制。这一变化将吸引更广泛的散户与机构资金入场,提升市场深度与活跃度。同时,ETF的透明化持仓披露机制增强投资者信任,进一步推动合规资金流入。据估算,若比特币ETF获批,初期可能吸引超百亿美元增量资金,带动现货市场流动性改善,并为衍生品、做市商等配套服务创造增长空间。

监管框架完善对行业长期发展的意义

灰度重启ETF申请的背后,是美国监管环境的实质性松动。加拿大、欧洲等地ETF的成功实践提供了可参照的合规路径,增强了SEC对市场风险可控性的判断依据。ETF的获批不仅是单一产品创新,更意味着数字资产正式纳入主流金融体系的监管框架。未来,随着托管、清算、信息披露等配套规则逐步完善,行业将进入“合规驱动增长”的新阶段。这有助于吸引更多传统金融机构布局加密资产,推动行业从边缘探索转向系统性发展。