比特币脚本机制与交易类型全解析

比特币作为可编程货币的核心机制在于其交易模型的灵活性和条件化设计。通过脚本系统,比特币实现了资金锁定与解锁的程序化控制,使其不仅仅是一种数字资产,更具备了执行特定逻辑的能力。这种机制可以类比为一个带锁的保险柜系统:每个交易输出(UTXO)相当于一个被特定条件锁定的保险柜,只有满足该条件的输入(即正确的“钥匙”)才能解锁并使用其中的资金。

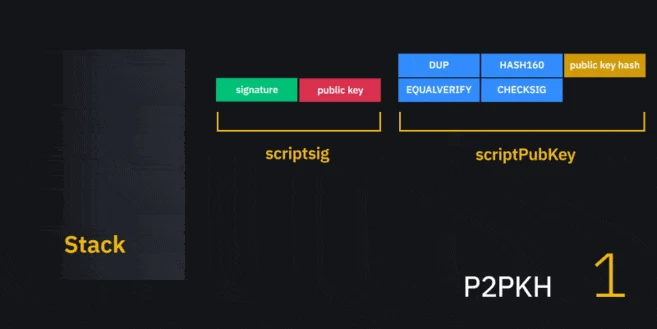

在比特币网络中,脚本是实现这一机制的技术基础。每笔交易包含两个关键部分:scriptSig(解锁脚本)和 scriptPubKey(锁定脚本)。scriptSig 提供了解锁所需的参数,如签名和公钥;而 scriptPubKey 则定义了必须满足的条件,例如需提供对应私钥的签名。当这两个脚本组合后,在节点验证过程中通过堆栈式执行进行计算,若最终结果为真,则交易被视为有效。

这种基于脚本的验证机制赋予了比特币高度的可编程性,使得诸如多重签名、时间锁、智能合约等复杂逻辑得以实现,从而支撑起整个去中心化金融生态的构建基础。

比特币交易运作机制解析

比特币的交易机制建立在未花费交易输出(UTXO)模型之上,其核心逻辑类似于支票流转系统。每一笔交易都由若干输入和输出组成,其中输入引用先前交易的输出(即UTXO),而输出则定义新的资金锁定条件。这种设计确保了资金的可追溯性和不可篡改性,同时为复杂的脚本验证提供了基础。

在交易结构中,scriptSig与scriptPubKey构成了“锁-钥”机制的核心。scriptSig位于交易输入部分,提供满足特定条件的解锁数据;scriptPubKey则嵌入在交易输出中,定义资金使用规则。当一笔交易被广播至网络时,节点将执行组合脚本(即scriptSig + scriptPubKey),通过基于堆栈的语言进行验证。只有当最终堆栈顶部结果为非零值时,该交易才被视为有效。

堆栈执行流程严格遵循从左到右、顺序处理的原则。操作码(如OP_CHECKSIG、OP_HASH160等)对堆栈顶部的数据元素进行操作,并根据预设逻辑修改堆栈状态。例如,在支付到公钥哈希(P2PKH)交易中,scriptSig提供签名与公钥,而scriptPubKey依次执行OP_DUP、OP_HASH160、OP_EQUALVERIFY和OP_CHECKSIG,以验证公钥哈希匹配性及签名有效性。整个过程确保了解锁条件的精确执行,防止未经授权的资金转移。

这一机制不仅支持基础的转账功能,还为多签、时间锁、智能合约等高级应用提供了技术基础,体现了比特币作为可编程货币的灵活性与扩展潜力。

比特币脚本语言基础原理

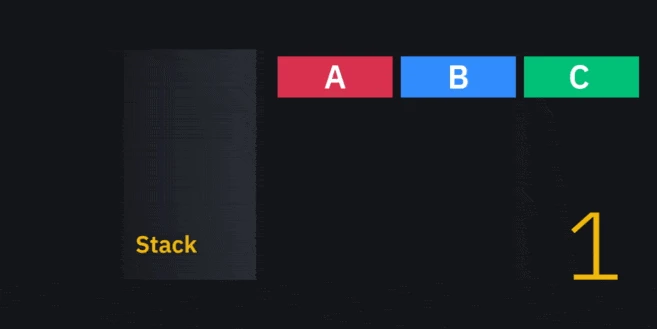

1. 基于堆栈的语言特性

比特币脚本是一种基于堆栈(stack-based)的编程语言,其执行过程依赖于后进先出(LIFO)的数据结构。所有操作码(opcode)和数据元素按顺序压入堆栈,并根据指令对堆栈顶部的一个或多个元素进行处理。例如,OP_DUP会复制栈顶元素,而OP_HASH160则会对栈顶元素进行双重哈希运算并将其替换为结果。这种设计简化了验证逻辑,同时确保交易脚本在不同节点上的一致性执行。

2. 数据元素与操作码的交互机制

脚本由两类基本元素构成:数据元素(如签名、公钥、哈希值)和操作码(如OP_CHECKSIG, OP_EQUALVERIFY)。操作码负责对堆栈中的数据进行计算或验证。例如,在P2PKH交易中,OP_HASH160用于生成公钥的哈希并与锁定脚本中的目标哈希比对,OP_EQUALVERIFY则确保二者一致,否则终止执行。整个过程通过逐条解析脚本指令完成,最终堆栈顶端若为非零值,则判定为验证成功。

3. 虚构示例到真实交易的脚本验证对比

以虚构脚本为例,假设脚本包含<xyz> <MD5> <d16fb36f0911f878998c136191af705e> OP_EQUAL,其执行流程为:将字符串“xyz”压栈,模拟MD5哈希计算得到对应值,再与预设值比较。若匹配则返回True。类似地,在实际P2PKH交易中,<signature> <publicKey>作为输入,经OP_CHECKSIG验证签名有效性,决定交易是否被接受。两者均体现脚本语言的核心逻辑:通过堆栈操作实现条件验证,确保资金仅能被符合条件的实体使用。

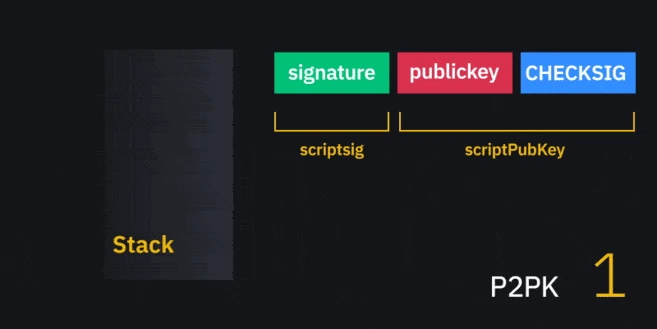

支付到公钥(P2PK)交易类型

公钥直接锁定的脚本结构

支付到公钥(Pay-to-Public-Key,P2PK)是比特币早期最基础的交易类型之一。其核心机制在于将资金锁定至一个特定的公钥。在P2PK交易中,scriptPubKey的结构极为简洁:<public_key> OP_CHECKSIG。该脚本要求花费者提供一个有效的数字签名,以证明其对对应私钥的持有权。

OP_CHECKSIG验证流程

OP_CHECKSIG是P2PK交易验证的核心操作码。当用户尝试花费一笔P2PK输出时,其提供的签名(signature)和公钥(public key)会被推入堆栈。随后,OP_CHECKSIG从堆栈中弹出这两个元素,并执行椭圆曲线数字签名算法(ECDSA)验证过程。若签名与公钥匹配,则返回布尔值“1”表示验证成功;否则返回“0”,交易无效。

早期应用与历史沿革

P2PK交易最早出现在比特币创世区块及首批交易中,例如中本聪与Hal Finney之间的转账即采用此结构。由于其简单性,在比特币初期被广泛使用。然而,随着支付到公钥哈希(P2PKH)的引入,P2PK逐渐被取代。P2PKH通过引入公钥哈希机制提升了安全性与地址可读性,同时降低了量子计算攻击的风险。尽管如此,P2PK仍保留在协议中,用于特定场景如挖矿奖励的分配。

支付到公钥哈希(P2PKH)详解

OP_DUP/OP_HASH160/OP_EQUALVERIFY操作链解析

P2PKH交易的核心验证逻辑由OP_DUP、OP_HASH160和OP_EQUALVERIFY三个操作码构成。该操作链的执行流程如下:首先,接收方提供的公钥通过OP_DUP复制一份,确保原始公钥保留在堆栈中;随后,使用OP_HASH160对复制的公钥进行双哈希处理(SHA-256 + RIPEMD-160),生成对应的公钥哈希值;最后,将计算出的哈希值与锁定脚本中的目标哈希进行比对,通过OP_EQUALVERIFY验证一致性。若两者匹配,则继续执行后续签名验证步骤。

地址生成与量子安全优势

比特币地址基于公钥哈希生成,具体流程为:先对椭圆曲线公钥进行SHA-256哈希,再进行RIPEMD-160哈希,最终得到长度为160位的哈希值作为地址基础。这种设计不仅提升了数据传输效率,还增强了抗量子攻击能力——由于公钥在未花费前不暴露于链上,攻击者需破解两次哈希函数才能获取私钥,显著提高了安全性。

公钥延迟披露机制分析

P2PKH模式下,公钥仅在资金支出时被披露,这一机制有效降低了密钥泄露风险。在交易未被消费前,外部观察者无法直接获取对应公钥,从而防止了潜在的中间人攻击或提前计算攻击。此外,延迟披露也减少了区块链上的冗余数据存储,优化了整体网络效率。

支付到脚本哈希(P2SH)创新机制

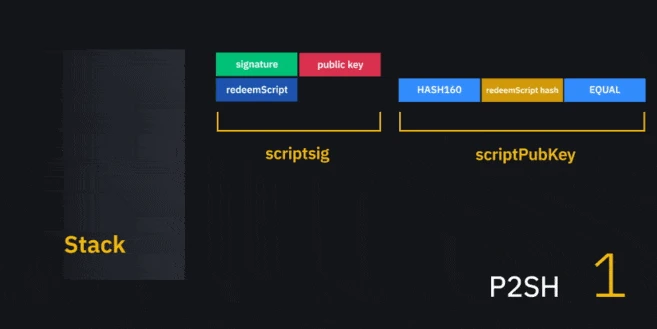

支付到脚本哈希(Pay-to-Script-Hash, P2SH)是比特币协议中的一项重要扩展,它通过将复杂脚本的哈希值作为交易输出锁定条件,显著提升了交易灵活性和可扩展性。该机制的核心在于将脚本验证逻辑从发送方转移至接收方,从而优化链上资源使用并支持更复杂的支出条件。

1. 脚本哈希锁定的技术实现

P2SH交易的scriptPubKey采用OP_HASH160 <script_hash> OP_EQUAL结构,其中<script_hash>为赎回脚本(redeemScript)的RIPEMD-160哈希值。发送方仅需将资金锁定至该哈希值,无需了解底层脚本的具体内容。当用户尝试花费该输出时,必须在scriptSig中提供完整的redeemScript及其满足条件的数据(如签名、参数等)。节点在验证过程中首先校验提供的redeemScript是否与锁定脚本中的哈希匹配,随后执行该脚本以确认支出合法性。

2. 多重签名与复杂条件的封装优势

P2SH机制特别适用于多重签名(Multi-Sig)等复杂支出场景。传统多重签名交易需在scriptPubKey中显式列出所有公钥及阈值条件(如2-of-3),导致交易体积庞大且成本高昂。而P2SH通过将完整脚本哈希化,使锁定脚本保持固定长度,大幅降低发送方的存储与手续费负担。例如,一个3-of-5多重签名交易的redeemScript可定义为3 <pubkey1> <pubkey2> … <pubkey5> 5 OP_CHECKMULTISIG,其哈希值仅需20字节即可完成链上锁定。

3. 成本转移模型与区块链扩展性影响

P2SH实现了费用责任的合理分配:发送方仅承担基础锁定成本,而接收方在解锁时需支付与脚本复杂度相关的额外验证开销。这一模型有效缓解了链上数据膨胀压力,尤其在支持闪电网络通道、时间锁合约等高级功能时,避免了复杂逻辑对全局网络性能的负面影响。此外,P2SH为SegWit升级提供了兼容路径,通过将见证数据分离,进一步优化区块空间利用率,为比特币的可扩展性演进奠定技术基础。

SegWit交易体系演进

SegWit(隔离见证)是比特币协议的一次关键性软分叉升级,旨在优化交易结构、提升网络吞吐能力,并为未来扩展提供技术基础。其核心思想在于将交易中的见证数据(witness data)从交易主体中分离出来,从而解决交易延展性问题并提高区块空间利用率。

1. 见证数据分离的协议升级

在传统交易模型中,签名信息(scriptSig)与交易逻辑(scriptPubKey)共同构成交易输入部分,导致签名数据占用大量区块空间。SegWit通过引入“见证字段”(witness field),将签名和公钥等验证信息移出交易输入,仅保留空脚本(empty scriptSig)。这种结构变化不仅减少了交易体积,还消除了签名数据对交易ID的影响,从根本上解决了交易延展性漏洞。

2. P2WPKH/P2WSH地址结构特征

SegWit原生地址采用Bech32编码格式(如bc1开头),支持更高效的错误检测机制和版本控制。P2WPKH(支付到见证公钥哈希)和P2WSH(支付到见证脚本哈希)分别对应传统P2PKH和P2SH的升级版本。其中,P2WPKH的scriptPubKey由版本号(OP_0)和公钥哈希组成,而P2WSH则以脚本哈希替代公钥哈希,支持多签等复杂条件。这些结构通过长度识别机制实现向后兼容,确保旧节点可接受新交易格式。

3. 兼容性处理与区块空间优化

SegWit设计了向后兼容方案,使未升级节点仍能验证新交易。旧节点将见证字段视为任意数据,仅执行基本有效性检查,而升级节点则依据新规则验证签名。此外,SegWit引入“权重单位”(weight units)概念,将见证数据按比例计入区块容量,从而在不改变区块大小上限的前提下提升有效吞吐量约70%。这一优化显著降低了单位交易费用,提升了网络整体效率。

比特币脚本体系总结与展望

比特币脚本体系经历了从基础支付验证到复杂条件执行的多层架构演进。早期的P2PK和P2PKH交易通过公钥和签名机制实现了基本的资金锁定与转移功能,而P2SH的引入则将脚本封装能力提升至更高层次,使复杂逻辑(如多重签名)得以高效部署。随着SegWit的实施,脚本执行效率和区块空间利用率进一步优化,为后续扩展奠定了基础。

在可编程性方面,比特币脚本虽受限于其基于堆栈的非图灵完备设计,但通过操作码组合与哈希时间锁等机制,已能支持条件支付、微支付通道及简单智能合约应用。这种灵活性为金融创新提供了可能性,例如自动化清算协议、去中心化托管服务及链上衍生品结构。

Taproot升级标志着比特币脚本能力的一次重要跃迁。通过默克尔抽象语法树(MAST)与Schnorr签名的结合,Taproot提升了隐私性与脚本表达效率,使得复杂条件交易在外观上与普通转账无异。未来,随着适配层(如Liquid侧链)与二层网络(如闪电网络)的发展,比特币有望在保持安全性与去中心化前提下,拓展其在高阶金融场景中的应用边界。