比特币总量为何是2100万枚?何时会被完全挖完?

比特币总量限定2100万枚,核心是通过代码实现稀缺性与抗通胀属性,同时基于数学模型确保挖矿过程的长期可持续性;按照挖矿进度与减半机制,全部比特币预计将在2140年左右被完全挖出。这一设计既体现了中本聪对传统通胀货币体系的反思,也构建了一套跨越百年的去中心化价值分配机制。

一、总量2100万枚:从稀缺性到数学逻辑的深层设计

比特币的2100万枚总量限制并非随意设定,而是融合了货币经济学、密码学与博弈论的综合考量,其核心逻辑可归结为三大支柱:

1. 稀缺性:数字时代的“电子黄金”

中本聪在设计比特币时,明确借鉴了黄金的稀缺性特质。黄金因在地壳中储量有限且开采难度递增,成为人类文明中跨越千年的价值存储载体。比特币通过代码将总量固定为2100万枚,本质是在数字世界复刻这一属性——不同于法币可被央行无限印钞,比特币的供应量从诞生起就被写入区块链底层协议,任何人(包括开发者)都无法篡改。Binance 2021年的研究指出,这种“绝对稀缺性”是比特币区别于传统法币的核心竞争力,使其在通胀压力下具备天然的保值潜力。

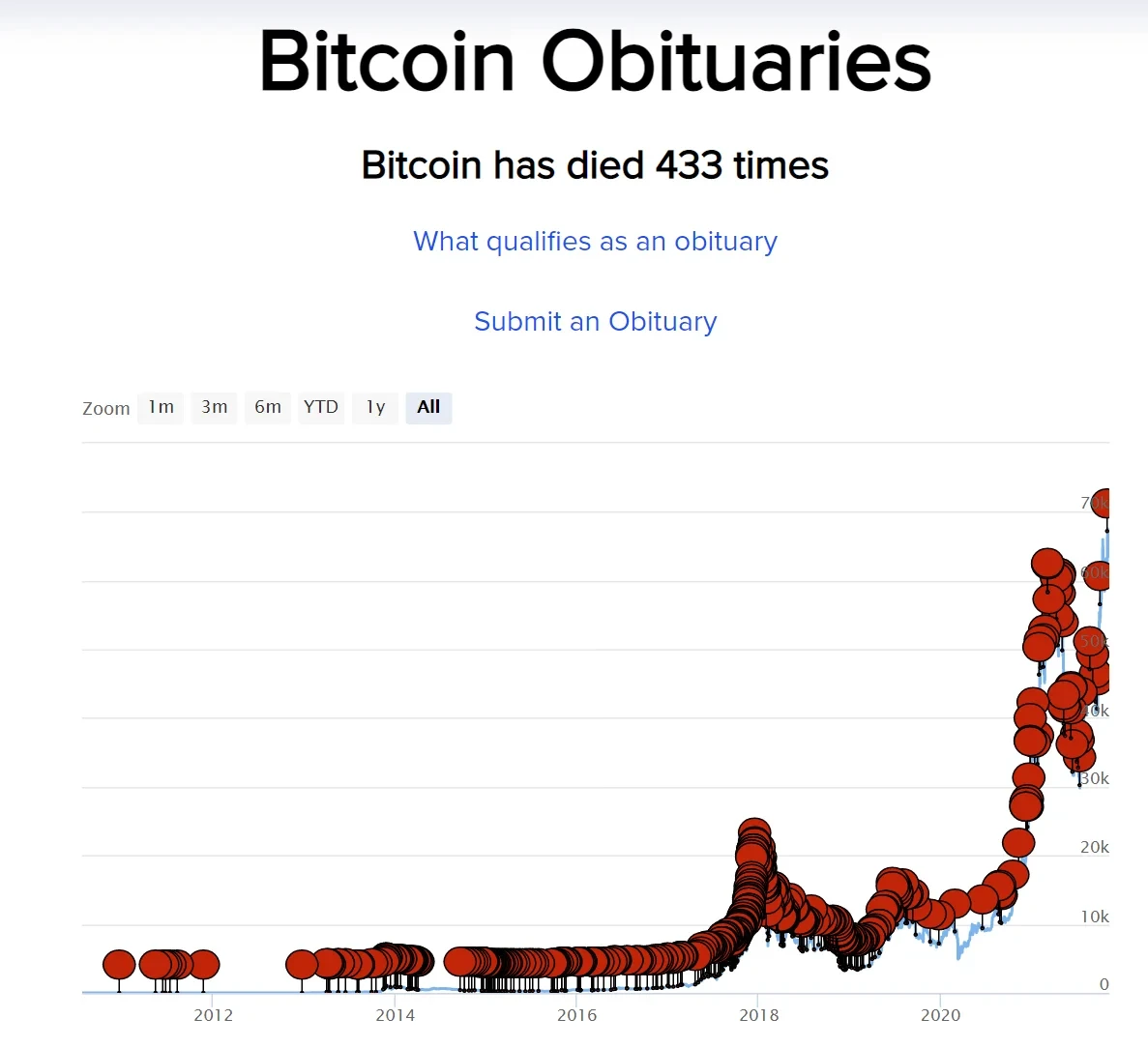

这种设计直接回应了2008年金融危机后公众对央行超发货币的信任危机。Mirror.xyz 2025年的分析显示,固定总量意味着比特币的“购买力”不会因供应激增而稀释,长期来看可对冲法币体系的通胀风险。

2. 经济学:供需关系与分配公平的平衡

2100万枚的总量设计,还暗含对供需关系与早期参与者激励的平衡。比特币采用“早期高奖励、后期逐步递减”的分配机制:2009年创世区块时,每个区块奖励50 BTC;每产生21万个区块(约4年)奖励减半,这一机制确保了早期矿工(承担更大技术与市场风险)能获得合理回报,而后期参与者也能通过持续挖矿逐步获取剩余份额。Reddit 2023年的社区讨论指出,这种“渐进式分配”避免了一次性释放导致的集中化,是比特币去中心化特性的重要保障。

从供需角度看,限量供应使比特币在需求增长时更容易推升价值。随着机构投资者、支付场景的纳入,固定总量意味着每一枚比特币的稀缺性会随时间递增,这也是其作为“数字资产”吸引长期资本的关键逻辑。

3. 数学:等比数列与时间锚定的精密计算

2100万枚的总量本质是数学模型的自然结果。比特币的区块奖励从50 BTC开始,每次减半后变为前一次的1/2,形成一个等比数列:50 + 25 + 12.5 + ... 。通过等比数列求和公式(首项a1=50,公比q=1/2,项数n趋近于无穷),总和S = a1/(1-q) = 50/(1-1/2) = 100万BTC?不,这里需要注意:比特币每21万个区块减半,而每个区块奖励是“阶段性固定”的,并非连续递减。实际计算中,首个21万区块(约2009-2012年)奖励50 BTC,总计21万×50=1050万BTC;第二个21万区块(2012-2016年)奖励25 BTC,总计525万BTC;后续每个周期奖励减半,总和为1050万 + 525万 + 262.5万 + ...,这一无穷级数的极限正是2100万BTC(钜亨号, 2024)。

同时,比特币通过“每10分钟生成一个区块”的共识机制(算力竞争调节出块速度),将减半周期锚定在约4年,确保整个挖矿过程能持续约100年——既避免了短期内挖完导致的激励断层,也为技术迭代与生态成熟留出了时间窗口。

二、2140年:一场跨越百年的挖矿马拉松

截至2025年9月,比特币挖矿已进入“后半程”,但完全挖完仍需跨越一个多世纪。这一漫长周期既源于减半机制的数学设定,也反映了去中心化系统对“时间维度”的独特考量。

1. 进度:92.4%已挖出,剩余160万枚待分配

Chainalysis 2025年数据显示,比特币已挖出约1940万枚,占总量的92.4%,剩余约160万枚待挖。2024年4月的第三次减半后,区块奖励已降至3.125 BTC,较2009年的初始奖励缩水93.75%。这意味着,尽管剩余总量仅7.6%,但由于奖励持续减半,其开采周期仍将长达百余年。

2. 减半时间表:从“奖励驱动”到“手续费驱动”的过渡

比特币的减半机制如同一个精准的“时间沙漏”,未来关键节点包括:

- 2028年4月:区块奖励将降至1.5625 BTC,此时剩余待挖量约80万枚;

- 2032年及以后:奖励每4年减半一次,数值逐渐趋近于0(如2040年降至0.390625 BTC,2050年降至0.09765625 BTC...)。

这一过程中,矿工收入结构将发生根本变化:挖矿收益中,区块奖励占比超90%,交易手续费仅占10%;而随着奖励趋近于0,手续费将成为矿工的主要收入来源。LiteFinance 2025年的研究警告,若未来交易需求不足导致手续费过低,可能影响矿工维护网络安全的动力,这也是社区持续讨论的核心议题之一。

3. 2140年:理论终点与现实变量

基于每10分钟出块、每21万区块减半的数学模型,比特币的最后一枚理论上将在2140年左右被挖出。但这一预测并非绝对——实际挖完时间可能受技术与外部环境影响:

- 算力变化:若量子计算突破导致挖矿算法失效,或全球能源危机限制算力投入,区块生成速度可能偏离10分钟均值;

- 协议调整:尽管比特币协议极难修改,但极端情况下(如网络安全威胁),社区或通过分叉调整总量或减半机制(历史上比特币现金等分叉币已尝试调整区块大小,但未改变总量逻辑)。

三、争议与启示:2100万枚背后的价值博弈

2100万枚的总量设计自诞生起便伴随争议,这些讨论本质上是对“理想货币体系”的不同理解:

1. 支持者:稀缺性是价值的“压舱石”

中本聪在2009年的电子邮件中明确表示,“固定总量能避免通胀,让比特币成为可靠的价值存储”。支持者认为,2100万枚的限制使比特币在法币持续贬值的背景下具备“硬通货”属性,尤其是在津巴布韦、委内瑞拉等通胀高企的地区,比特币已成为部分人群的“财富避难所”。

2. 反对者:稀缺性可能引发“通缩陷阱”

Zhihu专栏2022年的一篇分析指出,2100万枚可能过少——随着比特币应用场景扩大,固定总量可能导致通缩压力(持有者倾向于囤积而非消费),且过度稀缺可能推高交易手续费,降低普通用户的使用门槛。此外,早期矿工(包括中本聪本人)持有大量比特币,这种“初始分配不均”也被批评为“数字时代的财富集中”。

3. 挖完后的比特币:去中心化系统的“成年礼”

2140年挖完后,比特币将彻底进入“无区块奖励时代”,矿工收入完全依赖交易手续费。这一场景既是对去中心化系统的终极考验,也可能催生新的经济模型——例如通过Layer2协议降低主链手续费,或通过社区治理动态调整手续费分配机制。无论如何,这一设计迫使比特币从“依赖通胀奖励”走向“依赖价值共识”,完成从“数字资产”到“去中心化货币”的蜕变。

从2100万枚的总量限制到2140年的挖完预期,比特币的设计本质是一场跨越百年的社会实验:它用代码定义稀缺,用数学锚定时间,试图在去中心化的框架下,构建一套不依赖任何中心化机构的价值传输与存储系统。无论未来如何演变,这一设计已深刻影响了全球对“货币本质”的思考——在数字时代,稀缺性、去中心化与时间维度的结合,或许正是比特币留给人类文明的最珍贵遗产。