比特币永久丢失现状分析:私钥管理与稀缺性挑战

比特币作为全球首个去中心化数字货币,其总量上限为2100万枚的设定构成了其稀缺性基础。截至2025年7月,已有超过1875万枚比特币被挖出,剩余未发行数量不足225万枚。然而,并非所有已挖出的比特币都处于活跃流通状态。链上数据显示,持有时间超过三年的比特币占比高达35.28%,其中11.83%的币龄超过十年,表明大量比特币长期处于“休眠”状态。

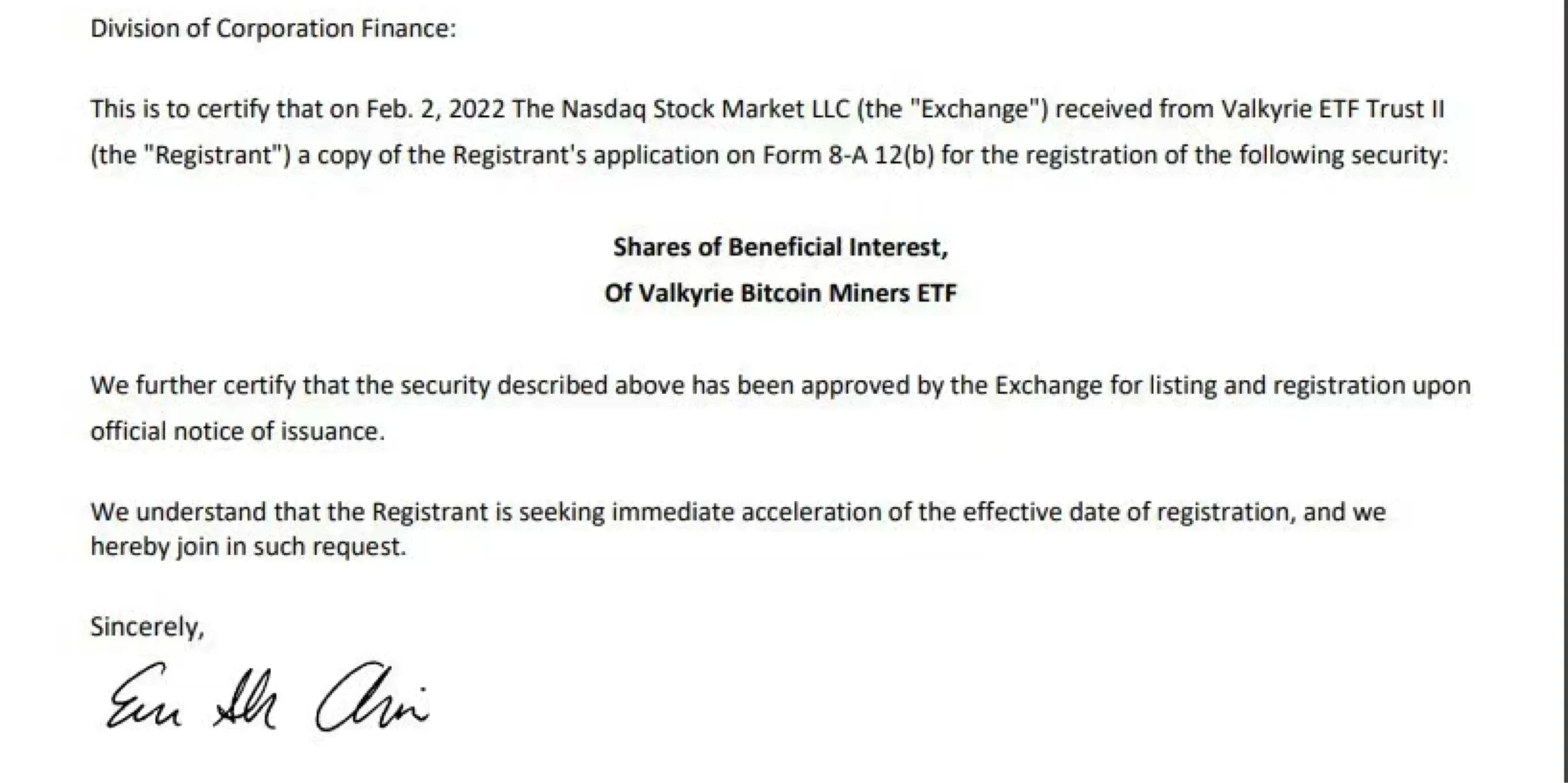

从流动性分布来看,仅31.78%的比特币持有周期短于六个月,显示出市场短期交易行为相对有限。这种高度集中的长期持币现象,既反映了投资者对比特币价值存储属性的认可,也暴露出资产管理风险——部分比特币因私钥丢失、硬件损坏或继承断层而永久退出流通。据Chainalysis 2024年度报告显示,约有278万至379万枚比特币已无法找回,占总量的13%-18%。这一现实与比特币稀缺性之间形成了结构性矛盾:系统设计通过减半机制控制供给增长,但人为因素却在无意间进一步加剧了实际流通量的紧缩压力。

比特币消失的常见原因分类

1. 硬件故障导致的永久隔离

硬件钱包、存储设备或计算机硬盘是比特币私钥常见的存储介质,但这些设备并非绝对可靠。一旦遭遇物理损坏、数据覆盖或存储介质老化,私钥可能永久不可读取。例如,英国程序员James Howells在2013年不慎将存有7,500枚比特币私钥的硬盘丢弃,该硬盘随后被掩埋于垃圾填埋场,至今未能找回。即便采用先进的扫描与挖掘技术,仍面临环境限制和数据恢复失败的风险。

2. 私钥管理不当的典型案例

私钥作为访问比特币的唯一凭证,其管理至关重要。然而,早期用户对加密资产的认知不足,常以纸质记录、U盘存储等方式保存密钥,导致大量比特币因遗失、损毁或误操作而无法访问。美国程序员Stefan Thomas曾获得7,002枚比特币报酬,并将其存储于数字钱包中,但因丢失纸质密码且仅剩两次尝试机会,面临永久锁定风险。此外,有人因电脑格式化、文件覆盖等操作失误导致私钥彻底失效。

3. 意外身亡引发的遗产困局

比特币持有者若未妥善安排继承机制,其资产可能随死亡而陷入“冻结”状态。罗马尼亚企业家Mircea Popescu在2021年意外溺亡后,据称遗留价值超10亿美元的30,000枚比特币,但由于缺乏有效继承路径,这批资产极有可能永久沉寂。类似地,一名旧金山工程师与其合作伙伴分别保管比特币密码的两部分,其中一人去世后,另一半密码随之湮灭,导致500枚比特币无法动用。

4. 恶意行为导致的资产湮灭

除无意丢失外,恶意行为也是比特币消失的重要因素。毒贩Clifton Collins为规避黑客攻击,将6,000枚比特币分散至多个账户并打印密码纸条藏匿于鱼竿盒内,但在服刑期间,房东误将其丢弃,最终导致近2亿美元资产永远流失。此类事件反映出非法用途下资产保护机制的脆弱性,也凸显了加密资产在法律与安全层面的复杂挑战。

技术性找回方案的可行性分析

1. 垃圾填埋场挖掘工程的技术难点

从垃圾填埋场中找回丢失的存储设备,如James Howells案例所示,面临多重技术与环境挑战。首先,填埋场通常包含数万吨混合废弃物,定位特定目标需依赖高精度探测设备,如金属探测器、X射线扫描仪和人工智能图像识别系统。其次,长期掩埋可能导致硬盘物理损坏,即使成功提取,数据恢复也存在不确定性。此外,挖掘过程可能对生态环境造成破坏,引发政府审批与公众舆论阻力。

2. 数据恢复公司的破解原理与成功率

专业数据恢复公司通常采用定制化算法暴力破解加密钱包,结合用户提供的部分密码线索生成潜在密钥组合。该方法依赖算力资源与时间投入,平均耗时数月,成功率约30%。若用户仅能提供极少量信息,破解效率将大幅下降。此外,多数钱包设置尝试次数限制,进一步降低可行性。

3. 多因素认证系统的破解瓶颈

现代加密资产常采用多因素认证(MFA),如生物识别+硬件密钥+动态验证码的组合机制。破解此类系统需同时突破多个独立验证层,技术门槛极高。即便攻击者掌握部分凭证,仍需绕过物理设备或实时生成的动态令牌,目前尚无成熟商业解决方案可实现高效破解。

4. 量子计算对加密体系的潜在威胁

量子计算机理论上可通过Shor算法快速分解椭圆曲线加密(ECC)密钥,对比特币地址构成根本性威胁。然而,当前NISQ(含噪声中等规模量子)设备尚未具备足够量子比特与纠错能力,短期内难以实现实用级攻击。行业已在推进抗量子加密标准(如Lamport签名),未来升级路径明确,为系统演进预留缓冲期。

非传统找回手段的现实应用

在比特币私钥丢失、资产冻结等困境中,部分用户开始尝试非传统的找回方式。心理催眠技术作为一种辅助手段,试图通过深度放松和暗示引导个体回忆起遗忘的信息。尽管缺乏严谨科学验证,但已有案例表明,在特定情境下该方法可能激发潜意识记忆,帮助用户重建关键信息线索。

记忆重构训练则基于神经可塑性理论,通过系统化认知练习强化大脑对复杂密码结构的存储与提取能力。研究表明,人类记忆具有动态重构特性,合理干预可提升对早期加密信息的再现效率。

玄学方法的心理补偿机制主要体现在为用户提供情绪安抚与希望支撑。无论是占卜、风水定位还是宗教仪式,其核心价值在于缓解数字资产丢失带来的焦虑感,形成积极心理预期。

社群互助模式则展现出更强实践价值,去中心化社区通过共享情报、协作破解工具开发及经验交流,已成功协助部分用户恢复资产访问权限。这种基于集体智慧的创新实践,正在构建新型数字资产管理支持网络。

链上数据揭示的资产沉睡现状

链上数据分析工具为理解比特币的流动性提供了关键视角。Glassnode 的 Hodl Waves 模型显示,超过 35% 的比特币在过去三年以上未发生链上转移,其中 11.83% 的币龄超过十年。这一现象既反映了长期持有者(Hodler)对比特币价值的坚定信念,也暗示了大量因私钥丢失、硬件损坏或持有者意外离世而“冻结”的资产。

Chainalysis 的统计模型进一步估算,约有 278 万至 379 万枚比特币已永久丢失,占总量的 13%-18%。这些“消失”的比特币主要集中在早期区块中,其持有地址多为无后续交互记录的冷钱包或低活跃度账户。链上行为分析表明,这些地址的分布特征呈现出明显的集中性,尤其在 2010 至 2013 年间创建的地址中占比最高。

市场流通率与价格之间存在相关性。随着可交易供应量减少,市场波动性往往加剧。当长期持币地址持续锁定资产时,短期供需失衡可能放大价格波动。这种机制在牛市周期中尤为明显,反映出稀缺性溢价对市场情绪和资本配置策略的深层影响。

数字资产管理的未来演进趋势

数字资产的管理方式正在经历深刻变革,以应对私钥丢失、继承难题和监管不确定性等挑战。冷存储技术正朝着多重签名、门限签名(TSS)和分布式密钥分片方向发展,提升安全性的同时降低单点故障风险。部分钱包服务商已引入生物识别与硬件模块绑定机制,进一步优化离线存储体验。

在遗嘱继承方面,智能合约驱动的遗产分配方案逐渐兴起,通过预设触发条件实现资产自动转移,避免因意外身故导致资产冻结。部分平台结合法律文书与链上验证流程,确保继承过程合规且可追溯。

监管框架的逐步完善对资产安全形成双重影响:一方面强化合规存储与身份认证要求,提高行业准入门槛;另一方面推动保险机制落地,为机构级用户提供风险对冲工具。

此外,衍生品市场的发展改变了用户持有习惯,杠杆工具与结构化产品降低了长期持币需求,促使更多投资者转向流动性更强的金融工具,间接减少因私钥管理不当造成的资产损失。

结论:数字资产保管的范式转移

1. 丢失比特币对经济模型的长期影响

比特币的稀缺性是其价值主张的核心,而永久丢失的私钥导致资产不可逆地退出流通,进一步加剧了供应紧缩。Chainalysis数据显示,约13%-18%的比特币已无法找回,这在长期内可能增强剩余比特币的稀缺溢价,提升单位资产的市场估值。然而,这种“被动销毁”机制也带来了分配不均的风险,可能加剧早期持有者的财富集中。

2. 技术演进与人类行为的博弈

尽管冷存储、多重签名和生物识别等技术不断进步,但人类记忆局限、操作失误及意外死亡仍是资产遗失的主要诱因。技术解决方案如AI辅助密码恢复、心理催眠等虽提供部分补救,却难以彻底消除人为错误。未来,如何在技术创新与用户行为之间建立更稳健的容错机制,将成为行业发展的关键挑战。

3. 加密资产保管行业的生态重构

随着机构投资者入场与合规需求上升,专业级托管服务迅速崛起。传统金融基础设施参与者与区块链原生企业正竞相构建安全、合规且支持遗产规划的托管方案。这一趋势不仅推动了保险、继承协议和监管框架的完善,也促使整个行业从“自我保管”向“专业化、机构化保管”演进,标志着加密资产管理进入新阶段。