比特币主导地位消解,当前牛市周期能否持续?

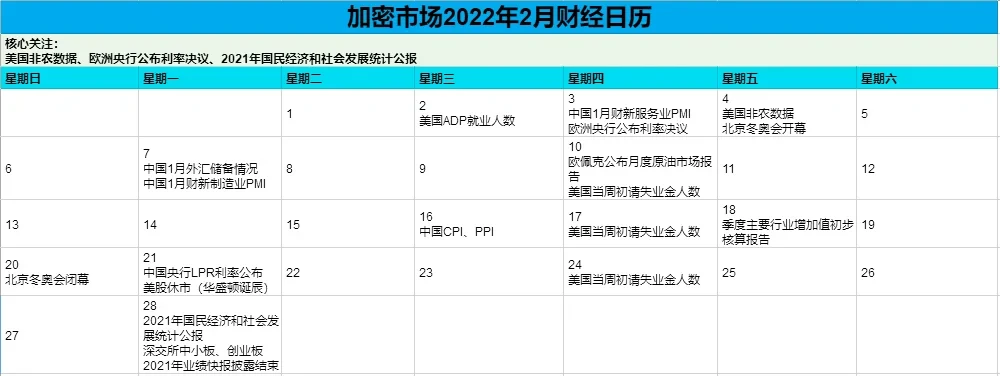

加密市场正经历深刻的结构性变革,比特币的绝对主导地位逐渐消解,这一趋势引发了关于当前牛市周期是否能够持续的核心命题。随着以太坊生态的快速扩张、多元化资产矩阵的形成以及合规资本的持续入场,市场基本面正在发生质变。这种变化不仅体现在资产结构和参与者行为的重塑上,也反映在牛熊周期运行逻辑的根本转变。本文将从三个维度切入:资产结构演变、资本流动机制重构以及市场定价权转移,系统分析加密市场底层逻辑的演化路径。在此基础上,构建以资产多元化、生态价值释放和政策制度化为核心的分析框架,为研判牛市周期的延续性提供逻辑支撑。

比特币:从绝对核心到价值锚定的转型

1. 市值占比从70%到40%的历史演变

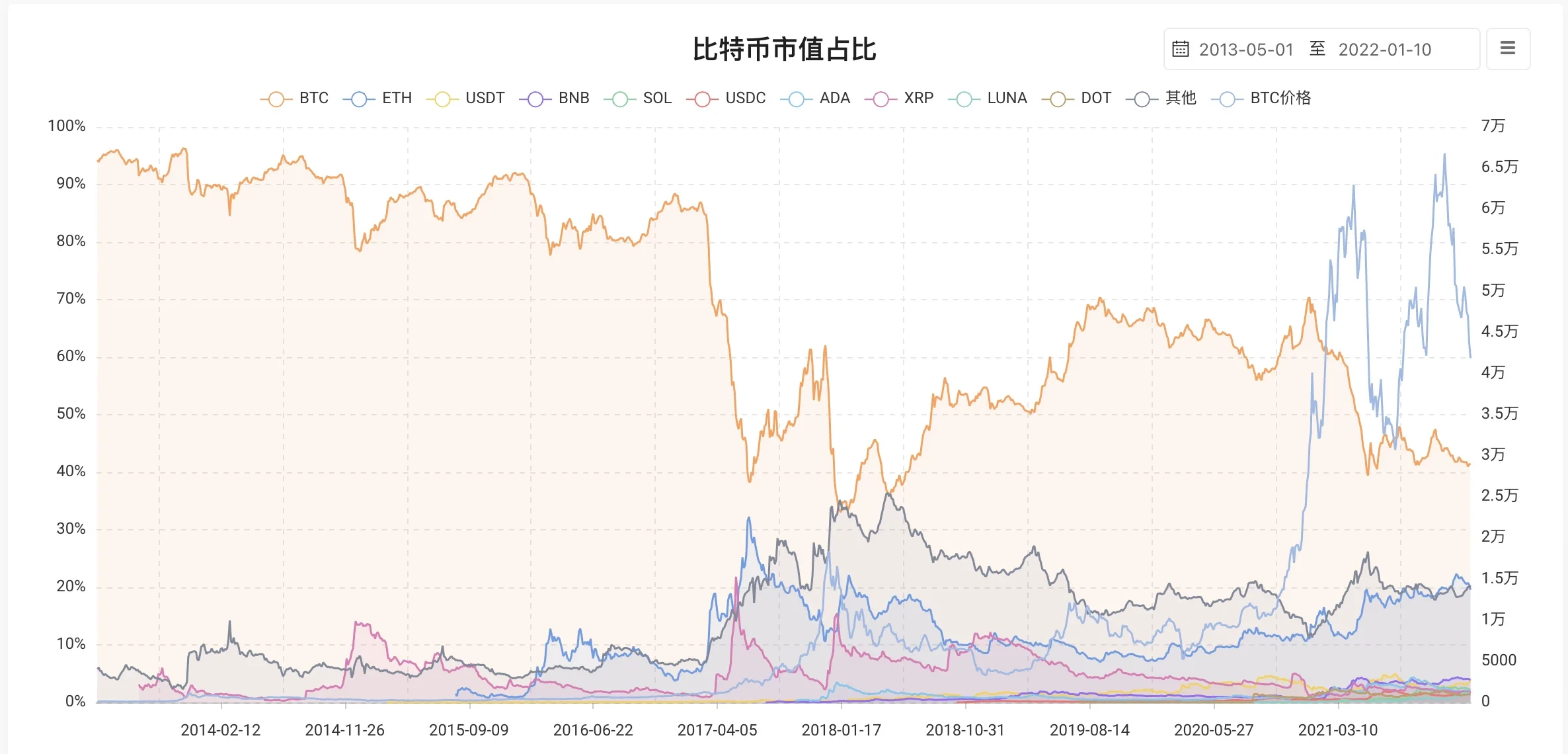

比特币自诞生以来长期占据加密资产市场的绝对主导地位,其市值占比在2013年和2017年牛市周期中曾多次超过70%,甚至接近90%。然而,自2020年以来,随着以太坊生态系统的快速扩张以及DeFi、NFT、Web3等创新赛道的崛起,比特币的市场份额逐步被稀释。截至当前周期,其市值占比已稳定在40%左右,标志着加密市场从“单极主导”向“多极共存”的结构性转变。

这一演变不仅反映了市场资产结构的多元化,也预示着比特币角色的重新定位。

2. 机构持有带来的流动性沉淀效应

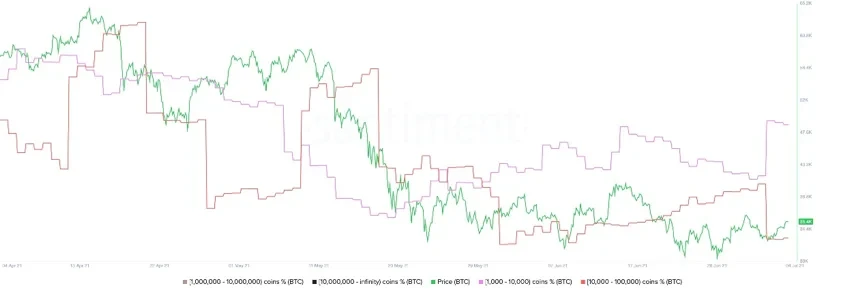

随着MicroStrategy、特斯拉、灰度等机构投资者的入场,比特币逐渐被纳入主流资产配置体系。机构投资者普遍采取长期持有策略,导致比特币的流动性显著下降。与早期散户主导时期相比,当前比特币的交易频率和资金周转率明显降低,形成“流动性沉淀效应”。这种变化削弱了比特币作为市场资金入口的传统功能,使其更接近于一种价值存储资产,而非活跃资本的流动载体。

3. 价值存储属性强化与价格发现功能弱化的二元性

比特币的稀缺性、抗审查性和去中心化特性使其在机构和高净值投资者中确立了“数字黄金”的地位,价值存储属性日益凸显。然而,随着其价格波动性下降和市场参与结构的机构化,比特币在价格发现机制中的主导作用逐步弱化。市场趋势的形成越来越多地受到以太坊生态及其他创新资产的影响,比特币更多地扮演着市场“锚定资产”的角色,而非价格波动的源头。

4. 对市场涨跌传导机制的失效现象

传统牛市周期中,比特币往往率先启动,带动以太坊及其他资产轮动上涨,形成清晰的“传导链条”。然而在当前周期中,这一机制已不再稳定。以太坊及DeFi、NFT等资产的独立行情频繁出现,市场涨跌更多由细分领域事件驱动,而非比特币单向引领。这一现象表明,加密市场已进入多中心驱动阶段,比特币的“领涨”功能减弱,其价格波动对整体市场的影响力趋于收敛。

以太坊生态:多维创新重构市场底层逻辑

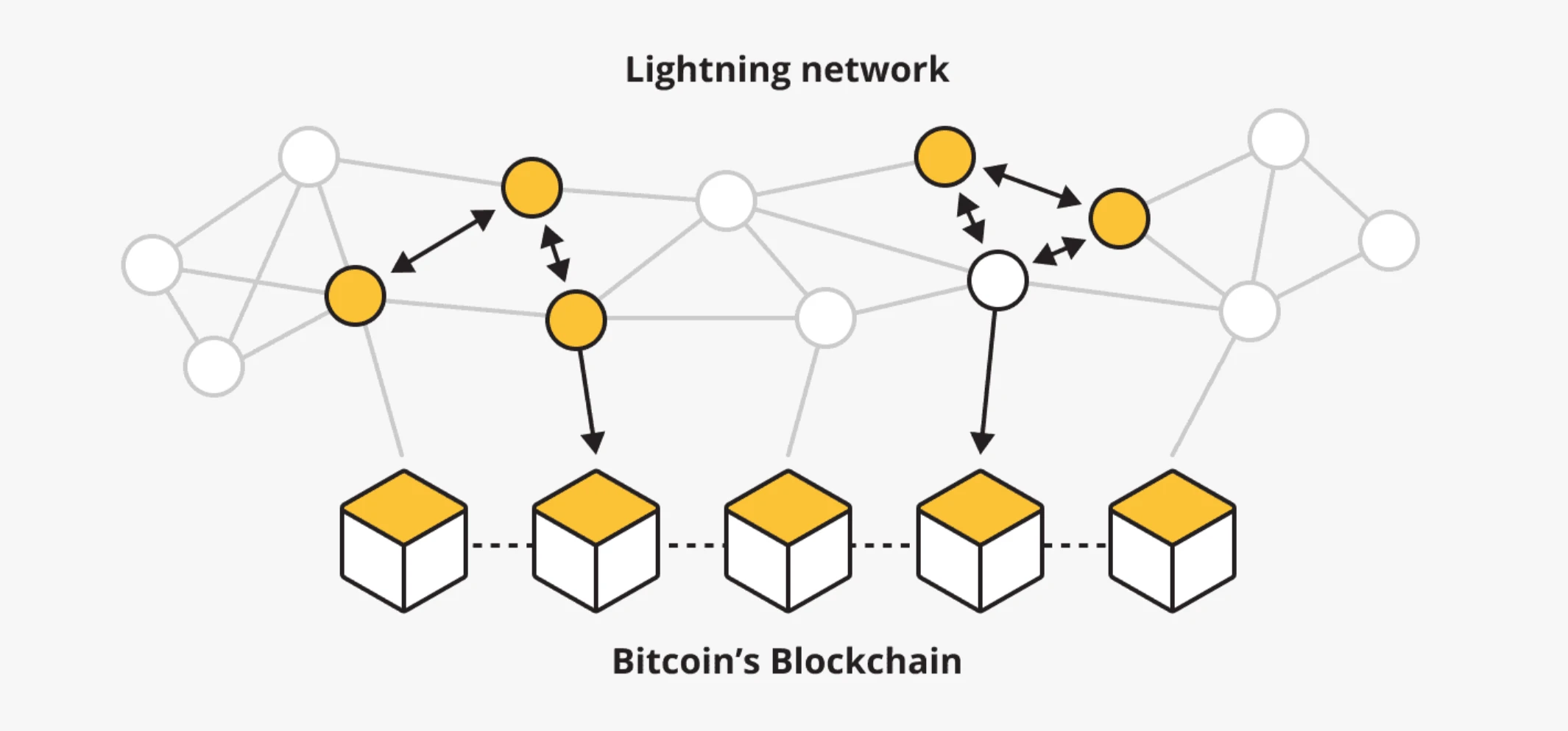

DeFi协议创造的资本效率革命

以太坊生态的崛起,首先体现在其对资本效率的系统性重构。DeFi(去中心化金融)协议通过智能合约实现了传统金融基础设施的去中心化替代,显著提升了资金的使用效率。流动性挖矿、自动做市商(AMM)机制、跨链资产桥接等机制的引入,使得资本能够在不同协议间快速流转并实现多重收益。这种“资本可编程化”的特性,不仅降低了金融服务的准入门槛,还创造了“收益聚合器”等新型金融工具,使用户在市场波动中仍能获取稳定收益。相较于传统金融体系,DeFi的透明性、抗审查性和全球可访问性,进一步增强了其对机构与散户资金的吸引力。

NFT/GameFi/Web3等新赛道的虹吸效应

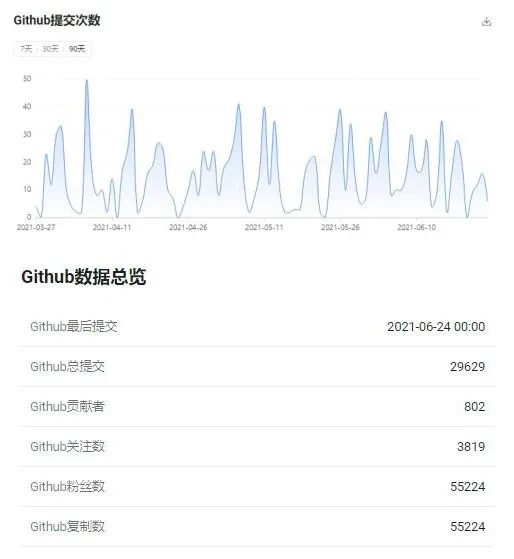

以太坊生态的创新不仅限于金融层面,NFT(非同质化代币)、GameFi(游戏金融化)和Web3等领域的快速发展,进一步拓宽了区块链技术的应用边界。NFT通过数字资产确权机制,重构了数字内容的产权结构,吸引了大量艺术、音乐、体育等领域的创作者和品牌入驻。GameFi则将经济激励机制嵌入游戏体验,形成“边玩边赚”的新型经济模型,推动了用户参与度和留存率的提升。Web3概念的兴起,更是在数据主权、身份认证、去中心化社交等方面推动了互联网架构的范式转移。这些新兴赛道不仅吸引了大量用户和资本,也促使以太坊成为数字原生经济的核心基础设施。

TVL突破2900亿美元的生态价值验证

以太坊生态的繁荣,从链上数据层面也得到了有力印证。最新统计,以太坊及其生态项目的总锁定价值(TVL)已突破2900亿美元,

即便在市场整体回调期间,TVL仍保持增长趋势。这一指标不仅反映了用户对以太坊生态的信任度,也体现了其在去中心化应用(dApp)部署、资产托管、流动性提供等方面的成熟度。Layer 2扩容方案(如Optimism、Arbitrum)的逐步落地,进一步提升了以太坊的可扩展性与用户体验,增强了其在高性能公链竞争中的优势。

双极格局下市值追赶的现实可能性

随着以太坊生态的持续扩张,其市值与比特币的差距正在逐步缩小。尽管比特币仍占据价值存储的主导地位,但以太坊凭借其可编程性、生态多样性与持续的技术升级(如EIP-1559、合并升级),正在构建更具增长潜力的资产类别。从市场结构演变来看,加密资产市场正从“单极主导”向“双极并行”演进,以太坊作为智能合约平台的标杆,具备持续吸引机构资金与开发者资源的能力。在DeFi、NFT、Web3等赛道持续增长的背景下,以太坊市值追赶比特币的路径具备现实可行性,其生态价值的持续释放,将成为推动加密市场结构性变革的重要力量。

市场基本面的四大结构性变革

加密市场正经历从边缘实验向主流资产类别的结构性转型,这一过程由多重底层变量驱动,其中最核心的四大结构性变革正在重塑市场运行逻辑。

首先,全球主要经济体监管框架的逐步完善显著降低了合规资本的准入门槛。美国、欧盟及亚洲部分国家已建立明确的数字资产分类监管体系,包括稳定币储备审计、交易所牌照制度及机构托管解决方案。这一政策演进直接推动了传统金融机构的系统性入场,2023年全球合规加密资产管理规模同比增长超过120%,形成持续性的资金流入通道。

其次,传统行业巨头的战略级布局正在重构产业生态。科技企业通过Web3基础设施投资构建下一代互联网入口,金融机构则加速开发基于区块链的清算结算系统与衍生品工具。红杉资本、软银愿景基金等顶级风投已设立专项加密基金,其投资逻辑从早期项目捕获转向生态级布局,推动形成跨链、跨场景的价值互联网络。

第三,资产矩阵的多元化显著延长资金留存周期。DeFi协议提供的年化收益中位数稳定在4%-8%,NFT金融化产品创造新型流动性解决方案,稳定币支付网络实现7×24小时不间断价值转移。这种复合型资产结构使市场具备“非周期性收益捕获”能力,在价格震荡期仍能维持资金沉淀,2023年Q1链上活跃地址数与TVL(总锁定价值)相关系数降至0.3以下,印证资金留存机制的结构性改善。

最后,持有者结构变迁引发定价权转移。机构投资者持仓占比突破45%,其持仓周期平均为14个月,显著高于散户的3.2个月。主权基金、家族办公室等长期资金的入场,推动估值体系从投机导向转向DCF(现金流折现)模型,2023年以太坊EIP-1559机制累计销毁超25万ETH,机构持仓变动对价格的边际影响强度已超过比特币现货ETF的审批节奏。

牛熊周期重构与超级周期理论解析

1. 传统四年周期论失效的底层逻辑

加密市场的牛熊周期曾高度依赖比特币的减半事件,形成了以四年为一个周期的市场规律。然而,随着市场结构的深度演化,这一传统周期理论正逐渐失效。比特币的主导地位下降、以太坊生态的持续创新、市场参与者结构的多元化,以及合规资本的持续流入,均改变了市场的运行逻辑。过去,比特币的涨跌主导整个市场的资金流向和情绪波动,而如今,DeFi、NFT、Web3等新资产类别提供了多样化的资金沉淀路径,即便在市场整体低迷时,资金也不再大规模撤离,而是转向更具收益潜力的细分赛道。这种结构性变化使得牛市周期延长、熊市深度收窄,传统的周期模型已难以准确预测市场走势。

2. Messari三种预测场景的对比分析

Messari在其2022年市场展望中提出了三种可能的市场演进路径:短期爆发后进入长期熊市、全年牛市后泡沫破裂、以及“超级周期”下的慢牛格局。第一种路径基于历史周期惯性判断,但忽视了市场基本面的结构性转变;第二种路径虽考虑了持续资金流入的可能,却未充分评估宏观经济环境的制约因素;相比之下,第三种“超级周期”理论更契合当前市场特征。该理论认为,加密市场将呈现长期震荡上行趋势,期间虽有回调,但整体维持增长动能,类似于美股上世纪90年代以来的慢牛形态。

3. 超级周期理论的三大支撑要素

超级周期理论的核心支撑来自三方面:一是市场基础设施的完善与合规资本的持续入场,增强了市场的稳定性与抗风险能力;二是以太坊生态为代表的多链创新体系提供了持续的价值创造机制,延长了资金的留存周期;三是持有者结构向机构化演进,提升了市场的长期配置属性。这三大要素共同作用,使得加密资产逐步从投机工具向具备实际应用场景的金融资产过渡,支撑市场进入更成熟的发展阶段。

4. 新市场形态下的投资策略演进

在超级周期框架下,投资者需摒弃短期博弈思维,转向长期价值配置。策略上应更注重资产的底层技术价值、生态活跃度与应用场景拓展,而非单纯的价格波动。同时,跨链资产配置、收益聚合策略及风险对冲工具的使用,将成为新市场形态下的核心能力。投资者需具备更系统的行业认知与资产配置能力,以适应加密市场从“周期驱动”向“价值驱动”的结构性转变。