“大区块”会是比特币扩容的良方吗?

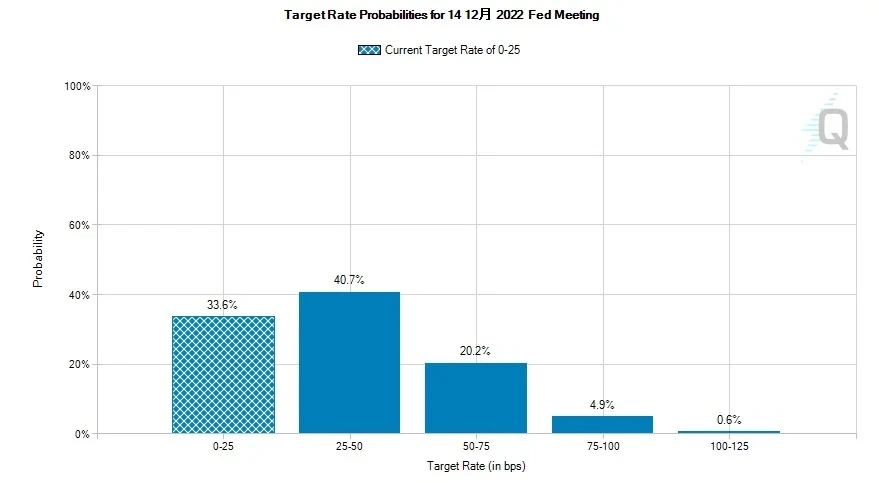

比特币扩容问题自其早期发展阶段便成为社区关注的核心议题之一。随着交易量的持续增长,1MB区块大小的限制逐渐暴露出吞吐量瓶颈,导致交易拥堵和手续费攀升。针对这一问题,社区提出了三种主流扩容方案:闪电网络(Layer2支付通道)、隔离见证(SegWit)以及大区块扩容(Block Size Increase)。其中,大区块扩容主张通过硬分叉提升区块容量,以实现链上交易处理能力的直接提升,但这一路径也引发了关于去中心化、安全性与网络共识的激烈争议。争议的核心在于,扩大区块虽可提升交易吞吐量,却可能加剧节点运行门槛上升,进而导致网络中心化风险加剧。在此背景下,smartBCH作为BCH生态的重要侧链创新,通过引入高性能数据结构与EVM兼容机制,为大区块扩容路径提供了新的技术实践范式,也为比特币扩容路线的长期讨论注入了新的现实意义。

比特币区块大小争议的技术本质与历史溯源

解析区块大小限制与交易吞吐量的数学关系

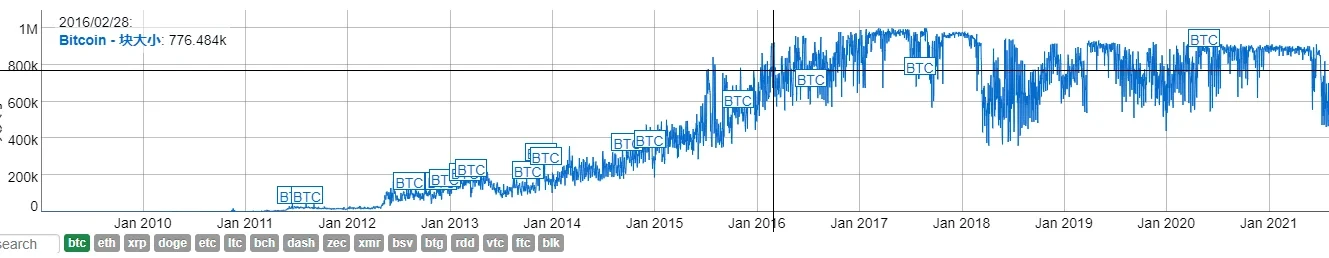

比特币网络的交易处理能力直接受区块大小的限制。每个区块的容量决定了单位时间内可容纳的交易数量,进而影响整体交易吞吐量(TPS)。在比特币原始设计中,区块大小上限为1MB,平均出块时间为10分钟,这意味着系统理论上的最大交易处理能力约为每秒7笔交易(TPS)。这一数值远低于Visa等传统支付网络的处理能力(约数千TPS),在用户量激增时,容易造成交易拥堵和手续费飙升。因此,区块大小与TPS之间存在直接的线性关系:若区块大小翻倍,理论上交易吞吐量也翻倍。然而,这种扩容方式也带来了节点同步、网络延迟和安全性等技术挑战。

中本聪原始代码设计的防御逻辑

中本聪在比特币早期代码中设置1MB区块上限,其初衷并非限制网络扩展,而是出于防御性设计的考量。在比特币发展的初期阶段,节点运行门槛较低,网络参与者较少,恶意攻击者可通过大量低代价的垃圾交易迅速填满区块,导致节点资源耗尽,从而瘫痪整个网络。该限制在当时有效防止了此类攻击,保障了系统的稳定运行。尽管中本聪曾表示未来可根据需求调整区块大小,但这一设计在比特币用户规模迅速扩张后,逐渐演变为扩容争议的核心技术瓶颈。

软分叉与硬分叉的技术差异及其社区影响

软分叉与硬分叉是区块链协议升级的两种主要方式。软分叉具有向后兼容性,旧节点仍可接受新规则下的区块,例如隔离见证(SegWit)升级;而硬分叉则打破兼容性,要求所有节点同步升级,否则将导致链的分裂。区块扩容属于典型的硬分叉行为,因其改变了基础协议规则,导致社区在技术路线和治理理念上产生严重分歧。2017年比特币现金(BCH)的诞生正是硬分叉争议的直接结果,标志着比特币扩容路径从单一共识走向多元化探索。这种技术分歧不仅影响了链的演化路径,也深刻塑造了后续区块链治理模式的多样性。

大区块扩容的实践历程与分叉生态演变

1. 2017年BCH分叉的技术参数与社区分裂

2017年8月1日,比特币网络经历了一次具有里程碑意义的硬分叉事件,比特币现金(Bitcoin Cash,BCH)由此诞生。此次分叉将区块大小上限从1MB提升至8MB,旨在通过链上扩容提升交易吞吐能力。这一技术参数的调整直接改变了比特币网络的交易处理机制,理论上可支持更高的并发交易量。然而,这一硬分叉也标志着比特币社区在扩容理念上的首次重大分裂。支持者认为大区块是提升支付效率的必要手段,而反对者则担忧其可能带来的中心化风险和安全隐患。BCH的诞生不仅是一次技术升级,更是社区治理模式和扩容理念的分水岭。

2. BCH-BSV分叉的技术路线分歧

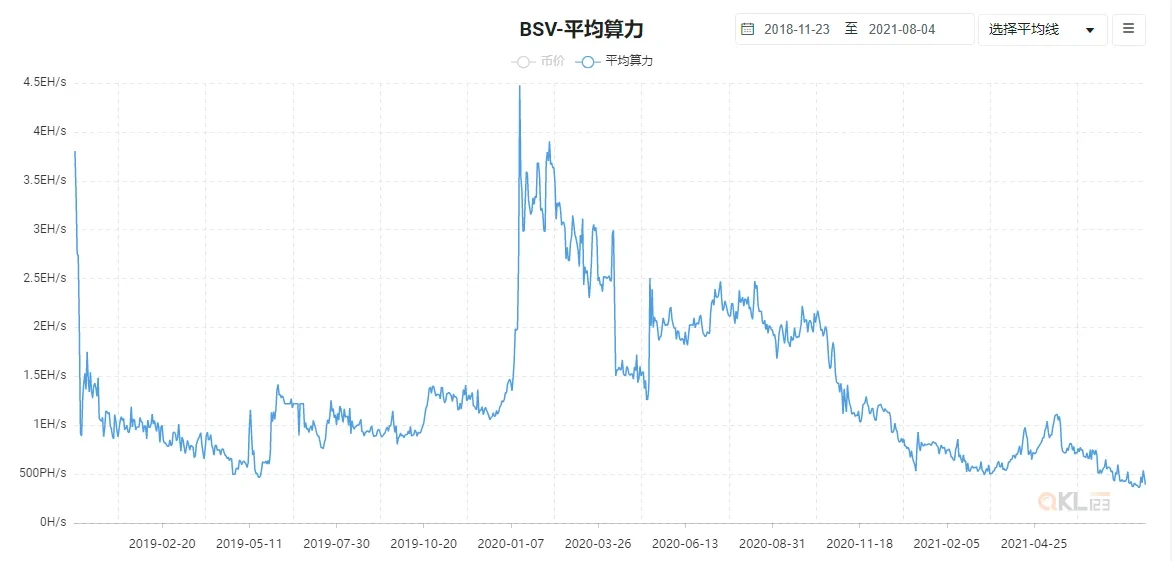

2018年11月,BCH社区再次因技术路线分歧发生硬分叉,衍生出Bitcoin SV(BSV)。此次分叉的核心争议在于区块扩容的策略。BCH主张渐进式扩容,根据网络负载动态调整区块大小,而BSV则采取更为激进的路线,初期即推动区块大小上限至128MB,并提出“无上限”区块的愿景。BSV的技术路线强调大规模链上扩容,试图实现类似传统支付系统的高吞吐量。然而,这种极端扩容模式在实践中暴露出算力集中度不足、安全性下降等问题,最终导致BSV生态发展受限,算力持续流失。

3. 极端扩容(128M/无上限)引发的51%攻击案例分析

BSV在追求大区块扩容的过程中,曾多次面临51%攻击的威胁。2019年,BSV网络遭遇大规模算力攻击,导致多个区块被重组,交易确认机制受到严重干扰。这一事件揭示了在算力分布不均衡的情况下,极端扩容策略可能带来的安全风险。当区块大小上限被设定为128MB甚至无上限时,若缺乏足够的算力支撑,攻击者可通过临时控制多数算力实施双花攻击。这种安全隐患不仅削弱了网络的抗攻击能力,也引发了对大区块扩容路径可行性的广泛质疑。

smartBCH侧链的技术创新与生态价值

1. MoeingADS数据结构的性能突破解析

smartBCH作为BCH生态的重要侧链,其底层技术架构中引入了MoeingADS(Adaptive Data Structure)这一创新数据结构,显著提升了系统的性能表现。MoeingADS通过动态调整存储结构,优化了数据读写效率,使得smartBCH在不改变主链核心机制的前提下,实现了高达5.1万TPS(每秒交易处理量)的吞吐能力。这一性能突破不仅缓解了传统区块链在高并发场景下的瓶颈问题,也为构建高性能DApp和DeFi应用提供了坚实基础。

2. EVM兼容与DeFi开发优化方案

为降低开发者迁移成本并提升生态兼容性,smartBCH实现了对以太坊虚拟机(EVM)的全面兼容。通过引入SEP101(支持存储任意长度值)和SEP206(原生代币向SEP20代币转换)等协议升级,smartBCH大幅简化了智能合约的部署流程。开发者可以使用Solidity等主流语言快速构建应用,同时享受BCH底层网络的高吞吐与低成本优势。这一特性使smartBCH成为BCH生态中最具潜力的DeFi开发平台,推动了去中心化金融应用的快速落地。

3. 动态区块扩容机制对Gas费的调控原理

smartBCH采用动态区块扩容机制,有效解决了传统区块链在交易高峰期Gas费用飙升的问题。该机制通过实时监测链上负载情况,自动调整区块容量上限,在保证网络稳定运行的同时,维持较低的交易手续费水平。这种弹性扩容策略不仅提升了用户体验,也增强了网络的可持续性,使得smartBCH能够在高并发环境下依然保持经济高效的运行状态。

扩容方案的多维对比与未来路径展望

比特币扩容之争本质上是不同技术路线在可扩展性、安全性与去中心化三角关系中的权衡。隔离见证(SegWit)与闪电网络作为链下扩容方案,通过交易数据压缩与状态通道机制提升网络吞吐量,而大区块路线则通过直接提升区块容量实现链上扩容。两者在实现路径、部署难度与网络效应方面存在显著差异:SegWit需软分叉升级且兼容旧节点,而大区块需硬分叉导致链分裂。从实际效果看,SegWit+闪电网络在BTC生态中逐步推进,而BCH系链则通过区块扩容实现即时交易确认,但面临算力集中带来的安全挑战。

算力分布与网络安全的博弈关系在大区块路线中尤为突出。区块容量越大,节点同步与验证成本越高,易导致全节点数量下降,进而加剧算力集中化趋势。BSV因极端扩容至128MB区块而遭遇多次51%攻击,印证了算力分散性与链安全性的强关联性。Layer2创新如闪电网络与状态通道技术,虽缓解基础链扩容压力,但其适用场景仍受限于支付类应用,对复杂智能合约支持不足。smartBCH等侧链通过链下计算+链上结算模式,试图在兼容性与性能间取得平衡,但其长期可持续性仍需观察。未来扩容路径或将呈现链上链下协同、主链与侧链互补的多层架构。