以太坊Layer 2与比特币闪电网络,区块链扩容有何差异与未来?

区块链扩容技术的双轨演进,已成为当前行业发展的核心议题。以太坊Layer 2与比特币闪电网络作为各自生态的代表性扩容方案,分别承载着智能合约可扩展性与支付网络效率提升的重任。二者在技术路径、应用场景及生态成熟度上呈现出显著差异,构成了区块链扩容演进的两条主线。扩容技术不仅决定了链上交易的吞吐能力,更深刻影响着去中心化应用的落地速度与用户体验优化。随着以太坊Layer 2生态的快速扩张与闪电网络在支付场景中的持续探索,扩容技术的战略价值日益凸显。本文将从技术原理、发展现状与对比分析三个维度,系统解析以太坊Layer 2与比特币闪电网络的差异化路径,探讨其在当前区块链生态中的定位与未来演进方向。

以太坊Layer 2生态的爆发式增长

1. 锁仓量数据揭示的生态成熟度

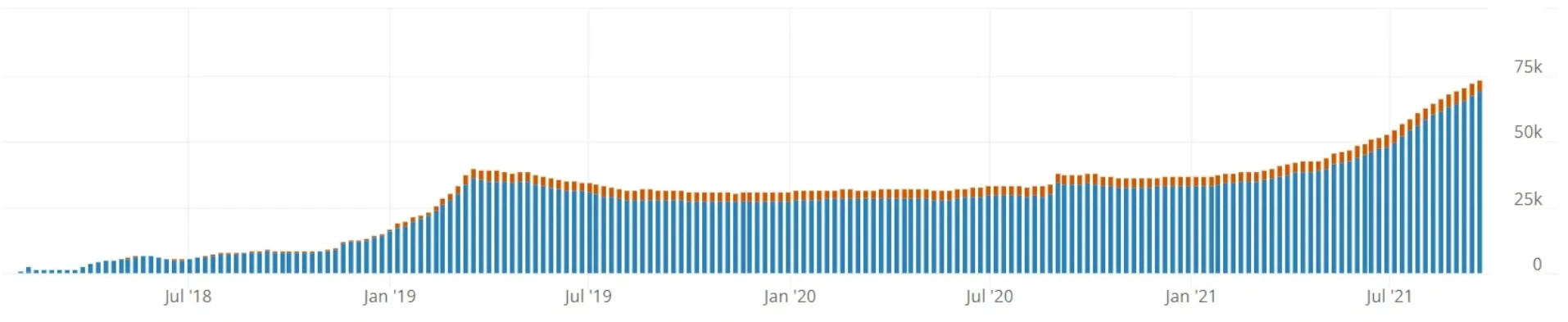

根据L2Beat的统计数据显示,以太坊Layer 2生态在过去经历了显著增长。2021年,Layer 2网络上的总锁仓资产价值达到约24.6亿美元,锁定的ETH数量接近84万枚。在短短7天内,锁仓价值从8.21亿美元激增至35.86亿美元,涨幅高达337%。

这一趋势不仅反映了市场对Layer 2解决方案的信心,也表明其在提升以太坊可扩展性方面的实际成效。其中,Arbitrum以15亿美元的锁仓量占据主导地位,占Layer 2总锁仓量的61%,显示出其在生态建设与用户采纳方面的领先优势。

2. DeFi应用场景驱动的资本聚集效应分析

以太坊Layer 2的快速发展与DeFi应用场景的持续拓展密切相关。随着主流DeFi协议如Uniswap、Balancer等逐步部署至Layer 2网络,用户在降低交易成本的同时获得了更高的吞吐能力,从而吸引了大量资本流入。这种资本聚集效应不仅提升了Layer 2网络的活跃度,也进一步推动了生态项目的创新与落地。相较于主网拥堵和高昂Gas费的限制,Layer 2为DeFi提供了更具可扩展性的基础设施,使其在资本效率和用户体验方面展现出显著优势,成为当前以太坊生态扩展的核心驱动力。

比特币闪电网络的技术实现机制

支付通道原理与链下交易模式解析

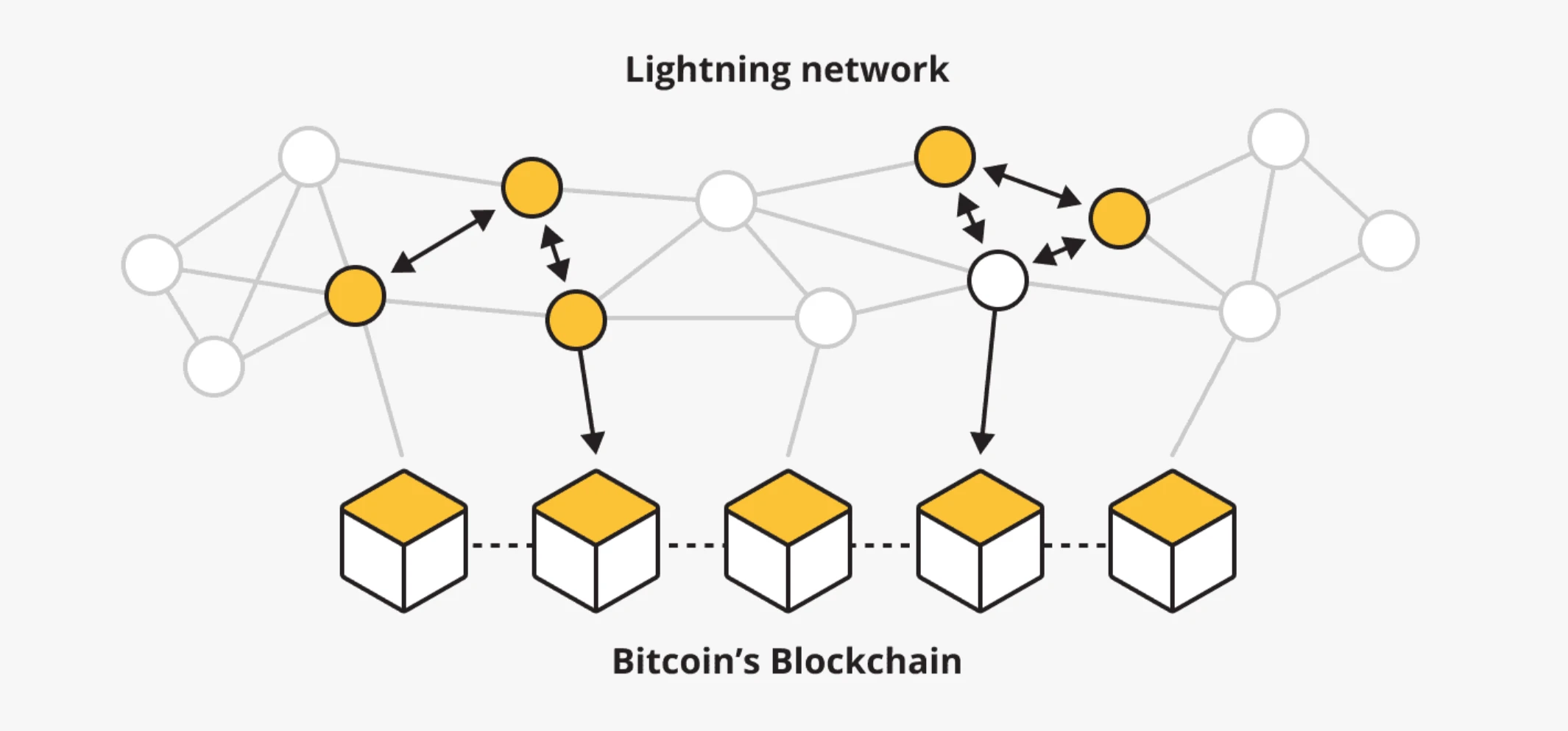

比特币闪电网络的核心技术基础是支付通道(Payment Channel),其核心理念是将大量交易从主链移至链下执行,从而减少主链的负载压力。支付通道通过双方预先锁定一定数量的比特币,建立一个双向通道,允许双方在链下进行多次交易,而仅需在通道开启和关闭时与主链交互。这种机制显著降低了交易费用并提升了交易速度,因为链下交易无需等待区块确认。

RSMC协议的惩罚机制与安全性设计

闪电网络的安全性依赖于RSMC(Recoverable Sequence Maturity Contract)协议。RSMC通过引入惩罚机制来防止恶意行为。如果一方试图提交过期或无效的交易状态到区块链上,另一方可以提交证据进行申诉,并获得违约方的全部或部分资金作为惩罚。这一机制确保了参与者在通道内的行为受到严格约束,有效提升了系统的安全性。

非托管特性对去中心化程度的保障

闪电网络的非托管(Non-custodial)特性意味着用户始终掌握自己的私钥和资金控制权,不存在第三方托管机构。这种设计不仅降低了信任成本,还增强了系统的抗审查性和抗攻击能力,进一步保障了比特币网络的去中心化属性。通过链下交易与非托管机制的结合,闪电网络在提升可扩展性的同时,尽可能保留了比特币的核心价值主张。

闪电网络的发展现状与瓶颈

节点数量与通道容量的渐进式增长

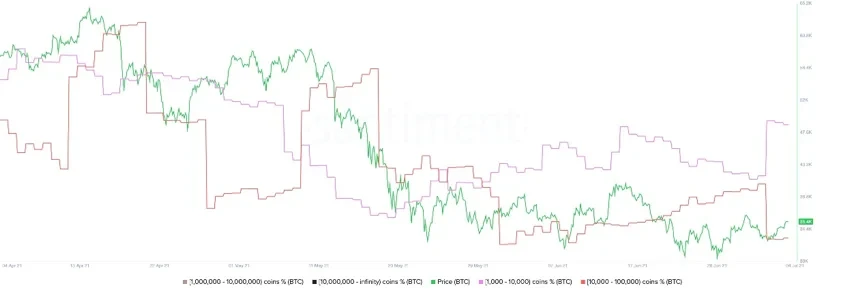

根据Bitcoin Visuals的统计数据,比特币闪电网络近年来在节点数量和通道容量方面呈现出稳步增长的趋势。闪电网络中锁定的比特币总量已超过2893枚,价值约合1.23亿美元。

这一数字虽然显示出一定的增长动能,但增长曲线仍较为平缓,从0到1000枚比特币的积累耗时15个月,而从2000枚到3000枚的增长虽有所提速,但整体仍处于缓慢爬升阶段。

与此同时,闪电网络的节点和通道数量也在持续扩展。新节点的加入速度加快,表明用户对闪电网络的兴趣在提升。

然而,这种增长仍属于渐进式演进,尚未形成爆发性扩张。

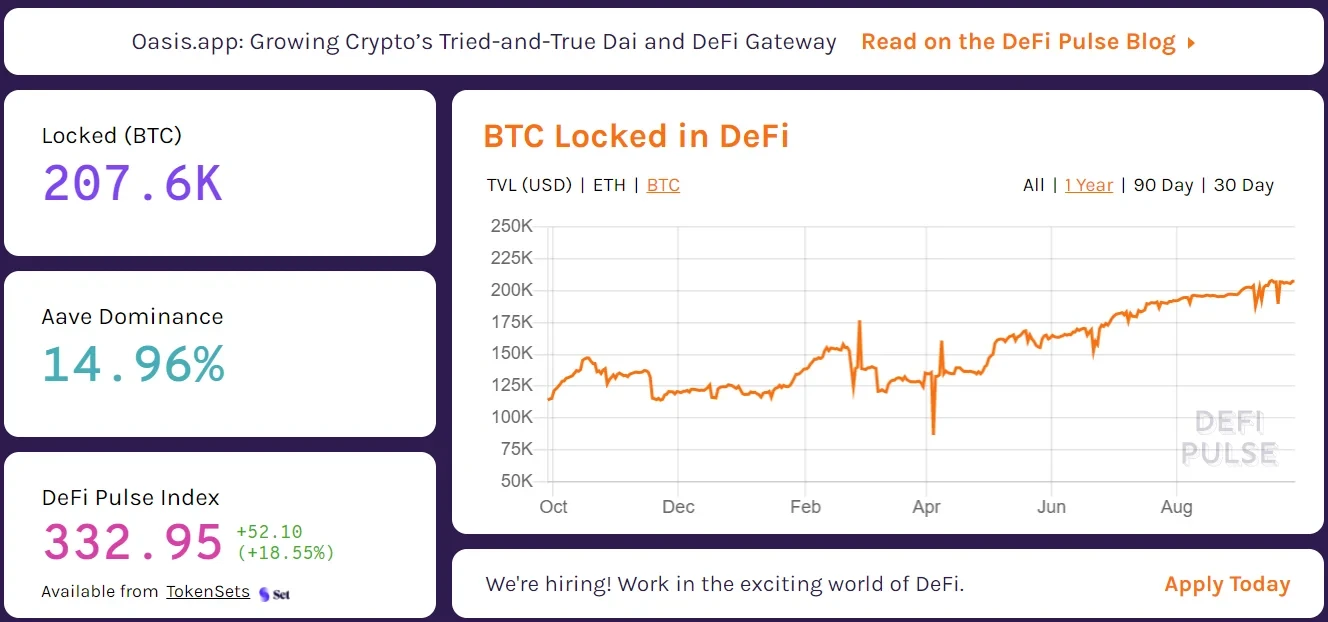

与以太坊DeFi生态的资本规模对比

相比之下,以太坊Layer 2生态中的DeFi应用已吸引了远超闪电网络的资金规模。DefiPulse数据显示,基于以太坊的DeFi协议中锁定的比特币数量已超过20万枚,约为闪电网络中锁定BTC数量的68倍。

这一差距反映出当前市场对DeFi场景的偏好远高于支付场景,也揭示了闪电网络在资本吸引力方面的局限性。

支付场景落地缓慢的多重制约因素分析

闪电网络在支付场景中的推广受限于多个因素。首先,用户体验尚不成熟,通道建立与维护的复杂性增加了普通用户的使用门槛。其次,流动性分布不均导致支付路径受限,影响了网络的可用性。此外,缺乏广泛接受的商业应用场景也制约了其实际落地。尽管闪电网络在技术层面具备非托管、低延迟等优势,但在实际应用中仍需突破多重瓶颈,以实现更广泛的采用。

两种扩容路径的差异化对比

技术路线对比:Rollup方案与状态通道的优劣

以太坊Layer 2的主流技术路径是Rollup方案,包括Optimistic Rollup和ZK Rollup,其核心机制是将大量交易在链下进行聚合处理,并将最终状态提交至主链,从而实现高吞吐量和较低的Gas费用。相较之下,比特币闪电网络采用状态通道技术,通过建立双向支付通道,在链下完成多次交易,仅在通道开启和关闭时与主链交互。Rollup方案在安全性上更贴近主链,依赖智能合约保障资金安全,而状态通道则依赖惩罚机制(如RSMC协议)来防止欺诈行为。然而,状态通道的非托管特性使其在去中心化程度上更具优势,但同时也带来了更高的使用门槛和资本锁定风险。

应用场景分化:DeFi生态 vs 支付网络

以太坊Layer 2的发展主要受DeFi生态驱动,其对复杂智能合约执行和可组合性的需求推动了Rollup技术的快速演进。Arbitrum和Optimism等项目通过优化执行环境和降低交易成本,成功吸引了大量DeFi协议迁移。相比之下,闪电网络的设计初衷是为了解决比特币的支付效率问题,适用于高频、小额的即时支付场景。尽管其在支付网络中展现出低延迟和低成本的优势,但在智能合约支持和复杂金融应用方面仍存在局限性,导致其在DeFi领域的渗透率远低于以太坊Layer 2。

用户选择差异:资本效率与安全性的权衡取舍

用户在选择扩容方案时,往往需要在资本效率与安全性之间做出权衡。Rollup方案通过链下计算、链上验证的方式,在保障安全性的同时显著提升交易吞吐量,但其依赖于链上数据可用性,仍需支付一定主链费用。闪电网络则通过完全链下交易实现近乎即时的支付确认,但用户需预先锁定资金于支付通道中,存在流动性利用率低和通道管理复杂的问题。此外,闪电网络的安全性依赖于参与者诚实履约,一旦出现恶意行为,虽可通过惩罚机制进行追责,但整个过程涉及较高的技术门槛,对普通用户构成一定障碍。因此,对于追求高资本效率和复杂金融操作的用户而言,以太坊Layer 2仍是更优选择,而闪电网络则更适合注重支付效率和去中心化属性的特定用户群体。

未来发展的挑战与机遇

以太坊Layer 2在快速扩张的同时,也面临去中心化程度被稀释的风险。由于当前主流Layer 2方案(如Arbitrum和Optimism)依赖于中心化的排序器(Sequencer)来处理交易,这在一定程度上削弱了系统的去中心化属性。尽管部分项目已提出去中心化排序器的演进路径,但其实现仍需时间验证。

相比之下,比特币闪电网络虽具备天然的去中心化优势,但其用户体验仍存在瓶颈。用户需预先锁定资金建立支付通道,且通道管理复杂、流动性分配不均,限制了其大规模应用。此外,网络拓扑结构的不均衡也导致支付路径建立困难,影响实际可用性。

在多链时代背景下,Layer 2扩容技术正迎来协同进化的可能性。跨链互操作性协议的发展为不同链上的二层网络提供了连接桥梁,使得以太坊Layer 2与比特币闪电网络之间在特定场景下具备协同工作的潜力。这种跨链扩容的融合趋势或将推动更高效的分布式金融基础设施建设。

结论:区块链扩容的多元共生格局

以太坊Layer 2与比特币闪电网络作为两种主流的区块链扩容技术路径,已在各自的应用领域取得阶段性成果。以太坊Layer 2通过Rollup技术推动了DeFi生态的快速扩展,锁仓量显著增长,生态项目逐步成熟;而闪电网络则在支付场景中持续探索,尽管通道容量和节点数量稳步上升,但其实际应用仍面临一定挑战。

扩容技术并非“一刀切”的解决方案,不同应用场景对性能、安全性与去中心化程度的需求存在显著差异。例如,DeFi更依赖于复杂的状态更新与可组合性,因此更适配Rollup方案;而高频小额支付场景则更注重交易速度与成本,使状态通道具备独特优势。

展望未来,随着跨链互操作性技术的发展,不同扩容方案之间的协同潜力将进一步释放。Layer 2协议有望在多链架构中实现资产与数据的高效流转,构建更具弹性的区块链扩展生态。