从Messari报告看,区块链行业发展有哪些关键要点?

区块链行业正经历从边缘探索走向主流基础设施的关键转型期,而Messari年度报告作为行业风向标,为从业者与投资者提供了系统性的认知框架与战略指引。报告不仅梳理了加密市场的发展轨迹,更通过数据建模与趋势分析,揭示了Web3作为下一代互联网形态的战略价值。

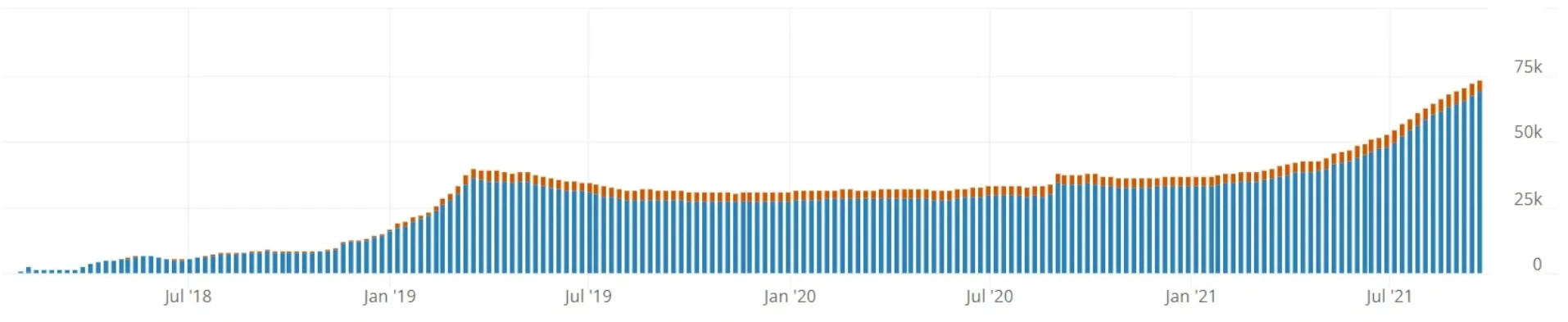

在行业周期层面,报告通过MVRV(Market Value to Realized Value)指标揭示了加密资产的市场热度与泡沫周期规律。该指标通过对比流通市值与已实现价值,为判断市场过热或低估提供了量化依据。历史数据显示,每当MVRV突破3,往往预示着市场接近阶段性顶部,而跌破1则可能意味着底部临近。这一分析为投资者在波动周期中提供了决策参考。

与此同时,加密行业正面临双重挑战:一方面,监管政策的不确定性加剧了市场波动;另一方面,市场信心在持续下跌中受到考验。在此背景下,报告提出了“冬季生存七问”,引导从业者与投资者重新审视行业底层逻辑与长期价值,强化风险管理意识。

以太坊与比特币的竞争格局亦是报告关注的重点。尽管“Flippening”(以太坊市值超越比特币)尚未发生,但以太坊作为智能合约平台的技术优势与生态潜力,使其在Web3基础设施建设中占据关键地位。然而,多链生态的兴起与公链竞争的加剧,也对以太坊的主导地位构成挑战。

Web3作为行业演进方向,其战略定位日益清晰。去中心化网络与金融系统的融合,不仅提供了替代传统中心化体系的可行路径,也在数据确权、价值流转与用户参与机制上展现出结构性优势。随着人才、资本与政策三重推动力的增强,Web3正从理念走向落地,成为下一代互联网基础设施的重要组成部分。

加密市场周期预测与生存策略

加密市场以其显著的周期性波动著称,而Messari报告通过MVRV(Market Value to Realized Value)指标揭示了市场周期的规律性。MVRV通过比较比特币的流通市值与已实现价值,衡量市场热度。

历史数据显示,当MVRV达到3时,往往预示着市场过热,而该指标在3以上停留的时间正逐渐缩短——从2011年的四个月缩短至2021年的三天。报告预测,若MVRV再次突破3,比特币价格可能达到10万至12.5万美元区间,但美联储货币政策可能抑制其上行空间。

本轮熊市面临双重挑战:监管压力与信心危机。随着市场回调,投资者情绪低迷,信心动摇。同时,各国监管机构加强对加密资产的审查,围绕消费者保护、反欺诈、系统性风险及ESG合规的政策压力上升,进一步加剧市场不确定性。

在加密寒冬中,项目方与投资者需审视七个关键问题:1)中心化体系是否确已失效?2)Web3是否仍是未来方向?3)关键基础设施(如桥、DAO、NFT)是否具备长期投资价值?4)下行周期是否更易识别优质项目?5)资本是否仍充裕?6)是否坚信五年至十年内市场将复苏?7)是否做好风险管理?建议策略包括尽早去杠杆、优化税务安排、避免预测市场顶部,以提升生存能力。

以太坊与比特币的竞争格局分析

1. Flippening概念的市场争议

“Flippening”是指以太坊(ETH)市值超越比特币(BTC)的假设性事件,长期以来在加密社区中引发广泛讨论。尽管部分观点认为,随着以太坊转向权益证明机制(ETH 2.0)及其在智能合约和去中心化应用(DApps)领域的持续扩展,ETH具备成为Web3底层基础设施的潜力,但Messari的分析指出,2023年发生Flippening的概率仅为20%。核心原因在于,ETH尚未在价值存储属性上与BTC形成实质性竞争,而市场对BTC的“数字黄金”定位仍具有高度共识。

2. 以太坊技术瓶颈与多链生态挑战

以太坊在可扩展性方面长期面临技术瓶颈,尽管Layer 2解决方案和分片技术正在推进,但高昂的Gas费用和网络拥堵问题仍未彻底解决。与此同时,多链生态的兴起加剧了公链之间的竞争,BSC、Solana、Polkadot等链凭借高性能和低成本吸引开发者和用户。这种多链并行趋势对以太坊构成结构性挑战,其是否能维持主导地位,取决于其技术升级速度与生态整合能力。

3. 公链市值对比的现实差距与未来潜力

从市值角度看,以太坊虽为第二大加密资产,但与比特币仍存在显著差距。Messari指出,以太坊当前市值约为FAMGA(Facebook、Apple、Microsoft、Google、Amazon)合计市值的5%,与其成为“全球用户拥有的计算平台”的愿景尚有距离。然而,考虑到Web3基础设施的演进速度与资本流入趋势,以太坊仍具备长期增长潜力,尤其在DeFi、NFT和链上治理等领域的持续创新,可能为其价值重估提供支撑。

Web3发展的必然性与实施路径

1. Web3概念的演进与技术定义

Web3并非一个新兴概念,其最早可追溯至2014年,由Polkadot创始人Gavin Wood提出,原称为“Web 3.0”。这一概念的核心在于通过去中心化技术重构互联网基础设施,使用户真正拥有数据与资产。与Web1的“只读”模式和Web2的“读写”模式不同,Web3强调“读、写、拥有”的三位一体结构。A16z合伙人Chris Dixon将其定义为“以代币为媒介,由建设者和用户共同拥有的互联网”,标志着数字资产所有权从平台向个体的转移。从技术层面看,Web3依托区块链、智能合约、去中心化存储等基础设施,构建无需信任中介的价值交换体系,形成更具自主性和透明度的网络生态。

2. 去中心化解决方案对传统体系的替代优势

传统互联网体系高度依赖中心化平台,用户数据被集中控制,隐私风险与垄断问题日益突出。Web3通过去中心化机制提供替代方案,其核心优势体现在数据主权、金融自由与治理机制三方面。首先,用户可通过加密钱包与分布式身份系统掌控个人数据,避免平台滥用。其次,DeFi(去中心化金融)打破传统金融壁垒,提供无许可、高透明的金融服务,如NFT支持创作者经济,GameFi重构数字资产归属权。最后,DAO(去中心化自治组织)引入链上治理机制,使社区成员可直接参与决策,提升组织透明度与效率。这些特性使Web3成为对抗传统机构体系衰败的可行路径。

3. 人才、资本、政策三重推动力分析

Web3的发展具备三重驱动力:人才、资本与政策。在人才方面,全球技术社区持续涌入大量具备密码学、分布式系统与经济学背景的开发者,推动协议层与应用层创新。资本层面,加密市场已形成千亿级资产规模,风险投资与流动性协议为初创项目提供充足资金支持。政策方面,尽管监管仍处于探索阶段,但多个国家已启动合规化路径,如稳定币发行与链上合规交易机制的建立。三者协同作用,使Web3具备从基础设施到应用落地的完整发展路径,成为数字经济演进的必然方向。

加密经济与传统金融的范式冲突

1. 年轻世代投资偏好的结构性转变

随着Z世代和千禧一代逐步成为投资主力,其资产配置逻辑正发生根本性变化。这一群体对传统金融体系的信任度显著下降,更倾向于选择透明、开放、无需许可的加密经济系统。DeFi协议提供的高收益储蓄、NFT赋能的创作者经济,以及GameFi与SocialFi构建的新型价值分配机制,正在重塑其财富积累路径。相较于传统金融中机构主导的封闭式投资渠道,加密经济赋予用户更高的自主权与收益分配权,这种结构性转变正在加速资本从传统金融体系向加密经济迁移。

2. DeFi/NFT对传统金融的颠覆效应

去中心化金融(DeFi)通过智能合约实现金融功能的自动化执行,有效降低了中介成本,提升了资本效率。例如,DeFi平台提供的稳定币储蓄年化收益可达5%以上,远超传统银行的0.5%水平。同时,NFT技术重构了数字资产的所有权结构,使创作者能够直接与市场对接,绕过传统内容平台的高额抽成机制。这种去中介化趋势不仅削弱了传统金融机构的议价能力,也推动了金融基础设施向开放、透明、可组合的方向演进。

3. 社会经济权力重构的长期影响

加密经济的兴起正在重塑社会资源配置机制,推动权力结构从中心化机构向分布式社区转移。DAO(去中心化自治组织)模式使全球参与者能够基于共识机制参与治理与决策,打破了传统金融体系中少数机构垄断资源分配的格局。此外,加密资产的可编程性与可组合性,使得金融产品与服务的创新速度远超传统体系,进一步加速了社会经济权力的再平衡。长期来看,这种范式转移将推动金融体系向更具包容性、公平性和效率的方向演进,形成与Web3时代相匹配的新型经济秩序。

结论:加密市场的未来十年展望

1. 行业规模增长的量化预测

根据Messari报告的分析,加密市场在未来十年将迎来数量级的增长。加密资产总规模已达到3万亿美元,链上交易年化规模超过5万亿美元。报告指出,到2030年,加密市场有望实现10倍以上的增长,成为全球金融体系中不可忽视的重要组成部分。这一增长不仅体现在市值层面,更将反映在稳定币流通、链上结算、去中心化金融(DeFi)和数字资产证券化等多个维度。

2. 技术革命与经济形态的协同演进

加密技术的持续演进将推动经济形态的深度变革。以太坊等智能合约平台不断优化可扩展性与安全性,Layer2解决方案和跨链协议加速成熟,为Web3基础设施奠定基础。同时,去中心化身份(DID)、可验证计算和隐私保护技术的发展,将使加密经济与现实世界的交互更加高效。这种技术与经济模式的协同演进,将催生新的金融范式、治理机制和价值交换方式。

3. 从蓝海市场到主流基础设施的转型路径

尽管当前加密市场仍被视为高波动性资产类别,但其正逐步向主流基础设施演进。监管框架的完善、机构投资者的参与以及合规稳定币的推进,将提升市场稳定性与可接入性。随着Web3应用的普及,加密技术将从边缘创新走向核心金融与互联网架构,成为支撑数字身份、数据确权、自动化合约和分布式协作的底层基础设施。这一转型路径将推动加密经济从投机驱动转向价值创造驱动,最终实现与传统金融体系的融合与共存。