区块链是如何从雏形发展到多领域应用的?

区块链作为数字经济时代的关键技术,正在重塑全球金融与数据治理的底层架构。其核心价值在于通过密码学与分布式计算的融合,构建无需信任中介即可实现价值传递的共识机制。这一特性使其从最初的数字货币支撑技术,逐步演进为支撑智能合约、去中心化身份、供应链溯源等多领域应用的基础设施。

区块链的发展历程中,多个技术节点构成了其演进的里程碑。从1991年Haber-Stornetta时间戳系统奠定数据不可篡改的基础,到2004年Hal Finney提出的可重复使用工作量证明(RPoW),再到比特币网络的诞生实现真正去中心化的点对点交易,每一次突破都推动了信任机制的技术化表达。随后,以太坊引入智能合约,将区块链的应用边界拓展至自动化执行层面,标志着其从“价值传输”向“价值逻辑可编程”的跃迁。

这一演进路径不仅体现了密码学与分布式计算的深度结合,也揭示了区块链技术在重构数字信任体系中的潜力。其去中心化、不可篡改与可追溯的特性,正逐步支撑起一个以数据确权与价值流转为核心的新型经济范式。

区块链技术的早期探索(1991-2004)

区块链技术的雏形最早可追溯至20世纪90年代初,这一阶段的核心突破为后续去中心化系统的构建奠定了理论与技术基础。1991年,Stuart Haber与W. Scott Stornetta提出了一种基于加密链式结构的时间戳系统,旨在解决数字文档的时间验证问题。该系统通过将时间戳信息嵌入到一个由加密指针连接的区块序列中,确保数据一旦记录便无法篡改,从而实现了数字信息的防伪与可追溯性。

1992年,梅克尔树(Merkle Tree)结构被引入该系统,显著提升了数据验证的效率。通过将多个文档哈希值归并为一个根哈希值存储于区块中,系统能够在不暴露全部数据的前提下,快速验证某一特定信息的完整性。这一优化不仅增强了系统的可扩展性,也为后续区块链结构的优化提供了重要参考。

然而,受限于当时的技术环境与市场需求,Haber-Stornetta系统未能获得广泛应用。尽管其核心专利在2004年失效前已具备构建分布式账本的雏形,但缺乏实际应用场景与公众认知,使其未能突破实验室阶段。这一时期的技术积累虽未直接催生去中心化货币体系,却为后续比特币的出现提供了关键的密码学与数据结构基础。

工作量证明机制的原型实践

1. Hal Finney与RPoW系统的架构解析

2004年,密码学家Hal Finney提出了可重复使用的工作量证明(Reusable Proof-of-Work,RPoW)系统,该系统被视为区块链技术发展过程中的关键原型。RPoW的核心架构基于Hashcash的工作量证明机制,通过计算资源的消耗生成具有价值的代币。与传统一次性使用的PoW不同,RPoW代币具备可重复使用的特性,用户可将其转移给他人,从而实现数字资产的流通。该系统依赖于一个可信的服务器进行代币状态的记录与验证,尽管仍保留中心化元素,但其在解决双重支付问题上的尝试为后续去中心化系统提供了重要参考。

2. 可重复使用代币的RSA加密实现

RPoW系统中,代币的生成与验证依赖于RSA非对称加密算法。每个代币由加密签名保护,确保其不可伪造且可验证。用户通过执行计算密集型任务获得代币后,可将其发送给其他用户。接收方通过验证代币的签名与状态,确认其有效性。这种机制在当时首次实现了数字代币的可转移性与防伪性,为后续加密货币的设计提供了理论基础与实践经验。

3. 信任服务器与去中心化验证的范式过渡

尽管RPoW系统依赖于一个可信的中央服务器来维护代币数据库,但其设计初衷是允许全球用户验证服务器的运行状态,从而逐步向去中心化过渡。这种“信任但可验证”的模型为后来的区块链系统提供了启发,即通过密码学手段将信任机制从单一实体向分布式网络转移。RPoW的提出标志着从传统中心化信任模型向分布式验证机制的初步演进,为比特币等完全去中心化系统的诞生奠定了基础。

比特币网络的革命性突破

中本聪白皮书的去中心化架构设计

2008年10月,化名中本聪(Satoshi Nakamoto)的个体或组织发布了一篇题为《比特币:一种点对点的电子现金系统》的白皮书。该文档首次系统性地提出了一种完全去中心化的数字货币架构,摒弃了传统金融体系中依赖可信第三方的模式。比特币网络通过分布式账本技术,使交易记录在多个节点之间同步、验证和存储,从而实现了无需中介的信任机制。这一设计不仅解决了双重支付问题,还为后续区块链系统的构建奠定了基础。

Hashcash算法与拜占庭容错机制融合

比特币的核心技术之一是工作量证明(Proof of Work, PoW)机制,其基础源自Adam Back于1997年提出的Hashcash算法。中本聪将Hashcash与拜占庭容错理论相结合,构建了一个能够抵御恶意节点攻击的共识机制。在比特币网络中,矿工通过算力竞争来打包交易区块,并获得系统奖励。这一机制确保了即使存在部分节点作恶,整个网络仍能维持一致性与安全性,从而实现真正的分布式信任。

首个区块的诞生与Finney的首次转账验证

2009年1月3日,中本聪挖出了比特币网络的第一个区块——创世区块(Genesis Block),并获得了50个比特币的初始奖励。随后,在1月12日,中本聪向密码学专家Hal Finney发送了10个比特币,完成了历史上第一笔点对点的比特币转账。这一事件不仅验证了比特币系统的可行性,也标志着去中心化数字货币从理论走向实践。Finney作为早期密码学社区的重要成员,其对RPoW系统的贡献为比特币的发展提供了重要技术铺垫,他的参与进一步印证了比特币网络的技术延续性与创新性。

智能合约平台的范式升级

Vitalik Buterin的可编程区块链构想

以太坊的诞生源于Vitalik Buterin对区块链技术的深度思考与创新构想。作为比特币早期的布道者之一,Buterin在2013年提出,区块链不应仅限于价值转移,而应成为可编程的价值网络。他主张引入一种图灵完备的脚本语言,使开发者能够在链上构建复杂的应用逻辑。这一理念在比特币社区未能获得广泛支持,促使Buterin启动以太坊项目。其核心愿景是打造一个去中心化的计算平台,使区块链从“账本”演进为“世界计算机”。

EVM虚拟机与图灵完备性实现

以太坊虚拟机(EVM)是以太坊生态系统的技术核心。它是一个隔离的运行环境,支持智能合约的部署与执行。EVM通过将高级语言(如Solidity)编译为字节码,并在分布式节点上进行验证和运行,实现了图灵完备的计算能力。这意味着理论上任何可计算的问题都可以通过智能合约来解决。尽管为防止无限循环和资源滥用,EVM引入了“Gas”机制对计算资源进行计量和限制,但其在可编程性方面的突破,为区块链技术打开了全新的应用边界。

DApps生态与Ether代币的经济模型构建

以太坊不仅是一个技术平台,更构建了一个完整的经济系统。Ether(ETH)作为以太坊网络的原生代币,承担着支付Gas费用、激励节点和参与治理等多重职能。这种设计将经济激励机制深度嵌入协议层,保障了网络的安全性和可持续性。同时,去中心化应用程序(DApps)的兴起,标志着区块链应用从单一的支付场景扩展至金融、社交、游戏等多个领域。开发者通过部署智能合约,无需依赖中心化服务器即可构建完整业务逻辑,推动了去中心化生态的快速演进。

区块链技术的多维应用场景拓展

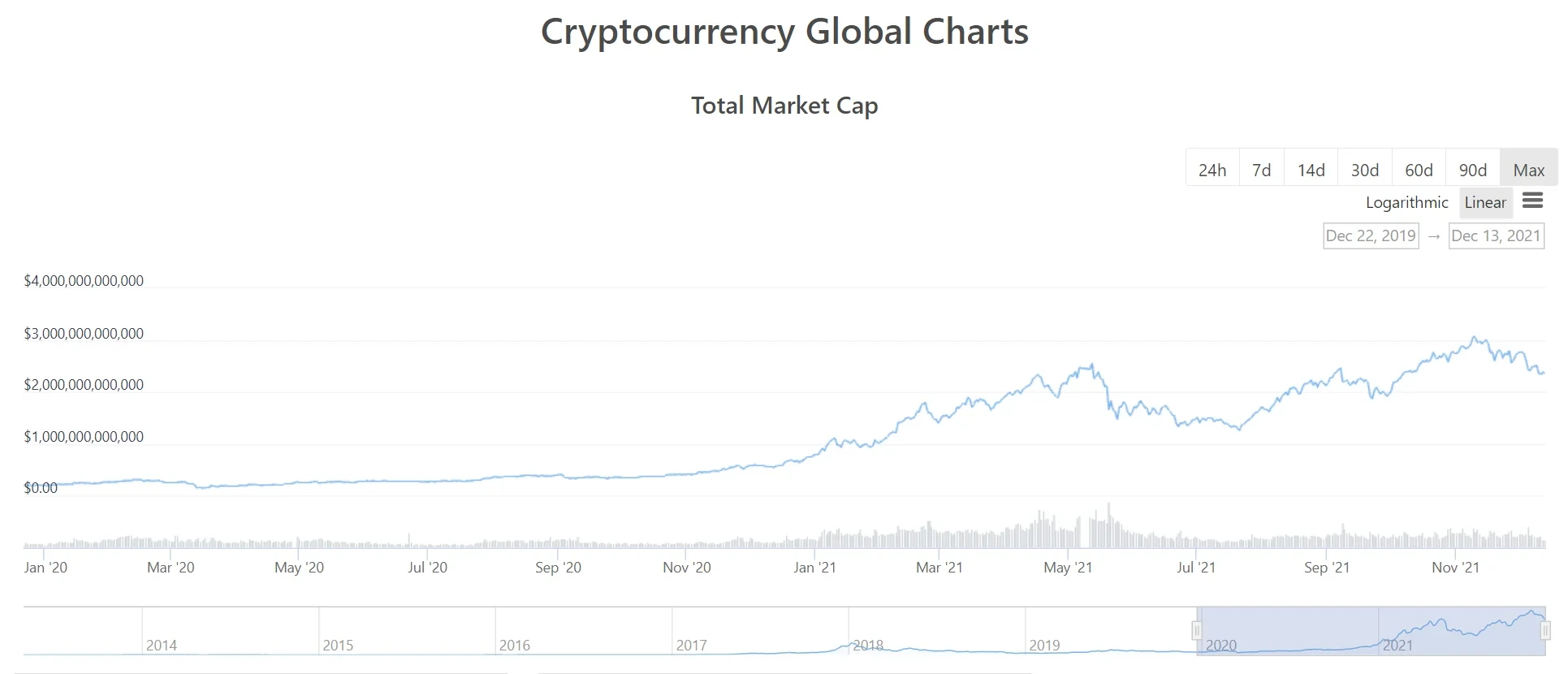

区块链技术自诞生以来,已从最初的数字货币底层技术,逐步演进为支撑“价值互联网”的核心基础设施。其去中心化、不可篡改和可追溯等特性,使其在多个高信任需求的领域展现出广泛应用前景。

首先,区块链实现了从数字货币向价值互联网的跨越。比特币作为区块链的首个应用,验证了点对点价值转移的可行性。此后,区块链被用于构建去中心化金融(DeFi)、数字身份认证和资产确权系统,使价值在互联网上得以安全、透明地流通。

在供应链管理领域,区块链通过分布式账本技术实现商品全生命周期追踪,提升数据透明度与防伪能力。政务方面,部分国家已试点基于区块链的电子身份认证、投票系统和公共数据存证,增强政府治理的可信度与效率。

进入Web3.0时代,区块链正逐步成为数字基础设施的关键组件。它为用户提供了数据主权保障,支撑着去中心化存储、内容激励机制和隐私计算等新兴技术的发展,推动互联网向更加开放、公平和自主的方向演进。