比特币存在哪些误解?如何构建对它的理性认知?

比特币的普及程度在过去十余年中显著提升,已成为全球金融与技术领域不可忽视的力量。然而,尽管其影响力不断扩大,公众对比特币的认知仍存在显著鸿沟。许多用户和投资者对其技术机制、经济属性和现实应用存在误解,这些误解往往源于信息不对称、媒体报道偏差以及对去中心化金融体系的陌生感。误解不仅影响个体决策,也可能阻碍行业整体发展。因此,识别并澄清这些错误认知,对于推动比特币的理性应用和行业规范化具有重要意义。只有建立在准确理解基础上的讨论,才能促进行业生态的健康发展,并为政策制定、技术创新和市场参与提供坚实支撑。

技术特性类误解解析

比特币的技术特性常被误解,其中最具代表性的便是其匿名性。尽管比特币交易使用化名,但其底层区块链技术本质上是公开透明的。每一笔交易都会被记录在区块链上,可供任何人查询。这种透明性使得执法机构能够通过区块链分析追踪非法资金流动,从而有效打击洗钱、诈骗等犯罪行为。近年来,多个涉及比特币的犯罪案件正是通过链上数据分析成功侦破,进一步证明比特币并非犯罪分子的“避风港”。

与此同时,区块链的透明度并不意味着隐私的完全缺失。比特币的“伪匿名”机制允许用户通过生成多个钱包地址、使用混币服务等方式增强隐私保护。然而,这些方法的有效性取决于用户的行为模式,而非系统本身的强制性设计。

另一个常被忽视的技术特性是比特币网络的去中心化治理逻辑。比特币的运行不依赖于任何中心化机构,而是通过全球节点和矿工共同维护。网络规则的变更需通过共识机制实现,确保任何单一实体无法主导系统发展方向。这种去中心化治理模式虽然降低了决策效率,却极大增强了系统的抗审查性和安全性,是比特币区别于传统金融体系的核心优势之一。

经济属性争议的深度剖析

1. 庞氏骗局标签的误用与澄清

比特币常被贴上“庞氏骗局”的标签,这种归类本质上是一种误解。庞氏骗局的核心特征是利用新投资者的资金支付旧投资者的回报,缺乏实际价值支撑。而比特币作为一种去中心化的数字货币,其底层技术基于透明的区块链协议,不存在中央操控主体。其价值来源于稀缺性、抗审查性以及全球可转移性,这些属性构成了其经济基础。将比特币与庞氏骗局等同,忽视了其技术架构和市场机制的实质差异。

2. 波动性与储值功能的辩证关系

比特币的高波动性常被视为其作为储值资产的障碍。然而,波动性本质上是新兴资产类别的阶段性特征。随着市场参与者结构的优化(如机构投资者入场)、衍生品市场的完善以及流动性提升,比特币的波动性已呈现下降趋势。此外,其抗通胀、去中心化和全球可兑换的特性,使其在特定经济环境下具备优于传统资产的储值潜力。波动性与储值功能并非对立,而是市场成熟过程中的动态平衡。

3. 泡沫论与市场成熟度的实证分析

“比特币是金融泡沫”的论调屡见不鲜,但泡沫的定义通常包含非理性投机与脱离基本面的价格偏离。比特币历经多次牛熊周期,其价格虽有剧烈波动,但每次回调后仍能恢复增长趋势,显示出一定的市场韧性。此外,越来越多的机构投资者将其纳入资产配置,监管框架逐步完善,底层技术持续演进,这些都表明比特币市场正逐步走向成熟。将其简单归类为泡沫,忽视了其作为新型数字资产的演化路径与现实基础。

环境与价值认知的再平衡

1. 挖矿能耗的对比研究

比特币挖矿因其高能耗而常被诟病为“不环保”。然而,若将其能耗置于更广泛的金融体系中进行对比,这一观点则显得片面。根据Galaxy Digital 2021年的研究,全球前100家银行的数据中心能耗是比特币网络的两倍以上。此外,世界银行和国际能源署的数据显示,全球电力输送过程中的年损耗量是比特币区块链能耗的19.4倍。这些数据表明,比特币的能耗问题在很大程度上被夸大。更重要的是,随着可再生能源在挖矿中的应用比例不断提升,其碳足迹正在逐步降低。

2. 内在价值的多维度构成

比特币的价值不应仅以传统资产的标准衡量。其核心价值体现在去中心化、抗审查性、全球可流通性以及总量固定等特性。作为无需信任中介的价值转移工具,比特币为金融体系之外的人群提供了自主金融权利。此外,其抗通胀属性在经济不稳定地区尤为突出,成为部分国家居民规避法币贬值的重要手段。从技术、经济与社会三个维度来看,比特币的价值构成具有高度复杂性,远非“无内在价值”的简单判断所能概括。

3. 现实应用场景的扩展轨迹

比特币的应用早已超越早期的投机属性,逐步渗透至现实经济体系。从跨境支付、资产储备到供应链透明化,其应用场景持续扩展。例如,部分企业已将比特币纳入资产负债表作为抗通胀资产,而发展中国家的个体用户则利用其进行价值存储与跨境汇款。随着技术基础设施的完善,如闪电网络提升支付效率,比特币在日常交易中的可行性也在增强。未来,其在数字经济中的角色将更加多元,逐步从边缘走向主流。

使用门槛与技术创新的博弈

比特币的广泛应用始终面临一个核心矛盾:技术门槛与用户参与之间的张力。一方面,其底层区块链技术的复杂性天然设置了参与壁垒;另一方面,技术创新持续推动用户体验优化,降低准入门槛。

在普通用户参与层面,早期比特币钱包操作繁琐、私钥管理风险高,确实限制了非技术人群的使用。但近年来,多签钱包、助记词恢复机制、托管服务的兴起,显著降低了使用难度。主流交易平台也通过简化购币流程、提供法币通道,使普通用户能以更低的技术门槛进入市场。

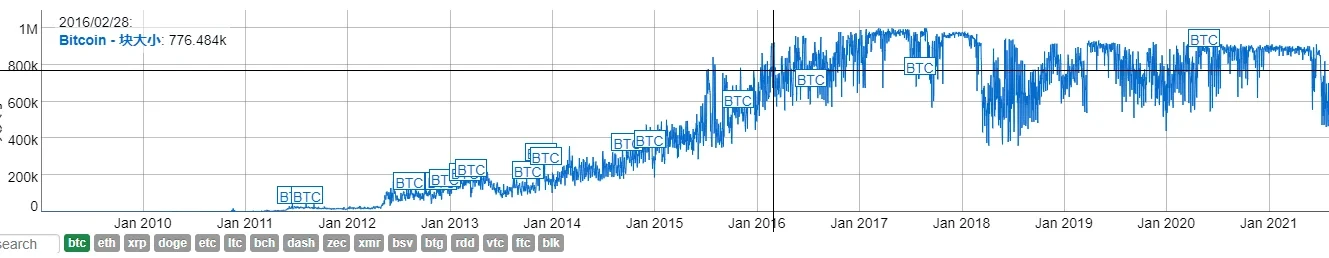

扩容技术的演进则从交易效率层面推动普及。以闪电网络为代表的二层协议,通过链下支付通道实现即时、低成本交易,有效缓解主链拥堵问题。其持续优化不仅提升了网络吞吐能力,也为高频小额支付场景提供了可行性方案。

投资门槛方面,比特币的可分割性(最小单位为“聪”)打破了“整枚持有”的限制,使小额投资者得以参与。同时,ETF、期货、代币化资产等金融工具的创新,进一步分割了投资门槛,增强了市场流动性与参与多样性。

这些技术创新共同作用,逐步弥合技术复杂性与大众参与之间的鸿沟,为比特币生态的持续扩展提供了结构性支撑。

行业生态与未来发展趋势

1. 竞争币生态的共生关系

尽管比特币在加密货币市场中占据主导地位,但其与竞争币(Altcoins)之间并非单纯的替代关系,而呈现出复杂的共生格局。以太坊通过智能合约拓展了区块链的应用边界,稳定币为市场提供流动性与避险工具,而隐私币、DeFi代币等则满足了细分领域的需求。这种多元化生态不仅丰富了区块链技术的落地场景,也反向推动比特币作为价值锚点的地位强化。竞争币的创新尝试为整个行业注入活力,与比特币形成互补而非完全对立的关系。

2. 主流金融体系的融合进程

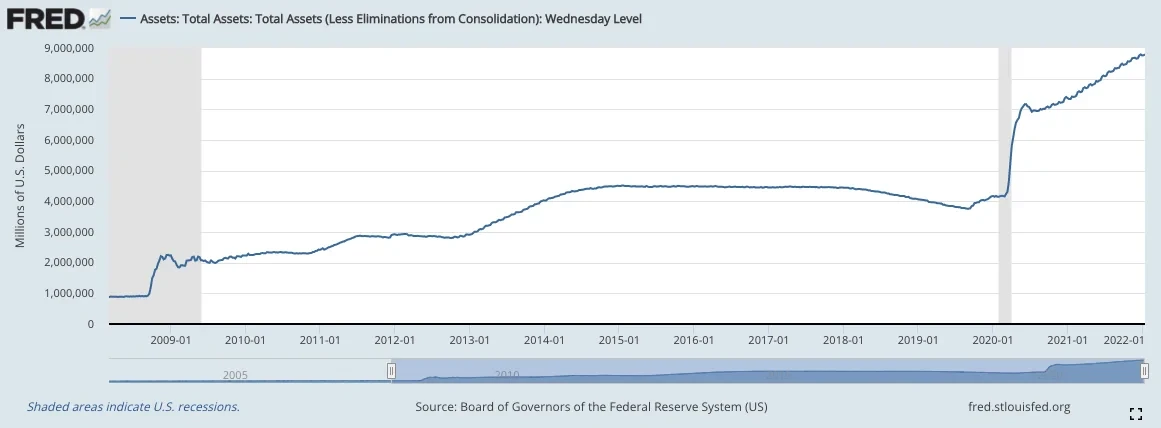

近年来,比特币逐步获得主流金融机构的认可。全球多家银行和投资机构已开始提供比特币相关产品与服务,如现货ETF、期货合约及托管解决方案。传统金融与加密资产的融合不仅提升了市场流动性,也增强了投资者信心。此外,支付领域的集成应用(如Visa与加密钱包合作)进一步推动比特币从投机资产向实用化工具演进。这一趋势表明,比特币正从边缘资产逐步过渡为现代金融体系中的有机组成部分。

3. 监管框架下的合规化路径

随着各国监管政策逐步明晰,加密货币行业正加速向合规化方向演进。美国、欧盟等地相继出台针对数字资产的监管框架,涵盖反洗钱(AML)、客户尽职调查(KYC)及税收申报等关键领域。合规化不仅有助于消除政策不确定性,也为机构投资者入场扫清障碍。同时,合规稳定币、受监管的交易平台及链上审计技术的发展,进一步提升了行业的透明度与可持续性。未来,监管与创新之间的动态平衡将成为推动行业健康发展的关键因素。

结语:构建理性认知框架

消除误解的过程本质上是认知升级的路径。从技术特性到经济属性,比特币的诸多误读源于信息不对称与技术黑箱。通过系统性理解其底层逻辑,行业参与者能够逐步建立基于事实的认知框架,而非依赖情绪或片面信息做出判断。

比特币在数字经济中扮演着独特的角色——既是抗审查的价值存储工具,也是全球金融基础设施创新的催化剂。其去中心化、稀缺性和可编程性,使其在数字资产体系中占据不可替代的位置。

面对信息过载与舆论噪音,行业参与者需掌握信息甄别方法论:优先参考技术白皮书、链上数据与权威研究,警惕情绪化叙事与未经验证的主张。唯有如此,才能在快速演进的区块链生态中保持独立判断与理性参与。